3 Minuten

Herausforderung der traditionellen Sicht auf die Schweißbildung

Über Jahrhunderte wurde das Bild von Schweiß vor allem durch die charakteristische 'Schweißperle' geprägt. Sowohl in der Populärkultur als auch in der wissenschaftlichen Literatur wurde Schweiß meist als einzelne Tropfen dargestellt, die aus den Poren der Haut austreten. Doch aktuelle Forschungsergebnisse der Arizona State University widerlegen dieses überholte Verständnis und zeigen, dass der Prozess des Schwitzens wesentlich komplexer abläuft.

Wissenschaftliche Methode: Einblicke auf Mikroebene

Modernste Bildgebung offenbart neue Schweißdynamik

Das Forschungsteam um den Maschinenbauingenieur Dr. Cibin Jose setzte hochentwickelte Infrarot-Thermografie ein, eine Bildgebungsmethode, die feinste Temperaturveränderungen an einzelnen Schweißporen sichtbar macht. Diese hochauflösende Technik ermöglichte erstmals eine detaillierte Beobachtung der Schweißbildung auf Mikroskala und schlug so eine Brücke zwischen herkömmlichen makroskopischen Analysen und bislang unerforschten Details des Schwitzens.

Für das Experiment ruhten sechs gesunde Erwachsene in einer temperaturkontrollierten Umgebung, eingehüllt in elektrische Decken, um eine milde Erwärmung hervorzurufen. So konnten wiederkehrende Phasen des Schwitzens und Abkühlens, insbesondere auf der Stirn, genau erfasst sowie das Entstehen und Verdunsten von Schweiß unmittelbar beobachtet werden.

Zentrale Erkenntnisse: Schweiß entsteht als Film, nicht als Tropfen

Bildung und Verteilung eines Schweißfilms

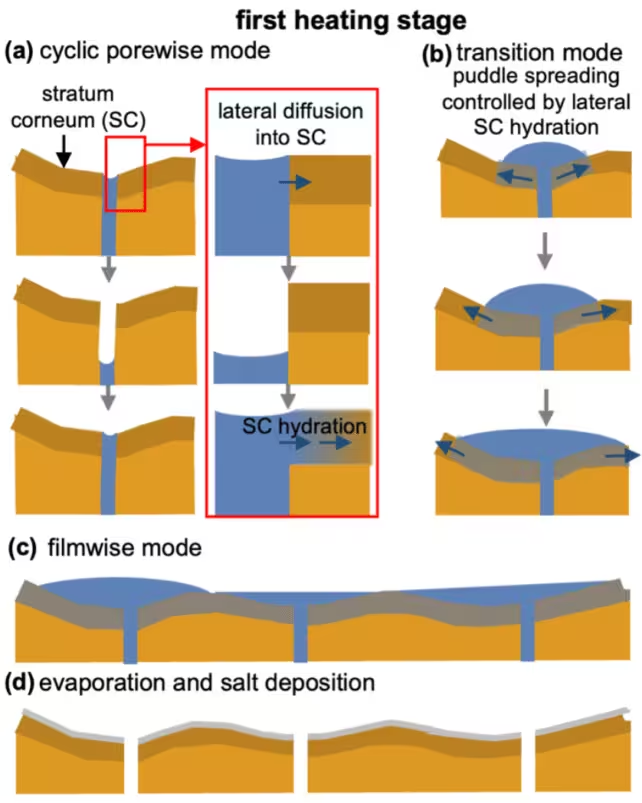

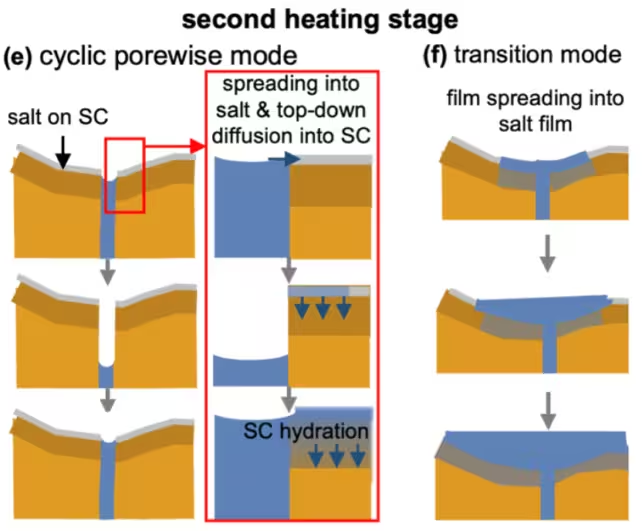

Entgegen dem vertrauten Bild von einzelnen Schweißtropfen zeigten die Ergebnisse, dass Schweiß zunächst als flache, feine Ansammlungen auf der Hautoberfläche erscheint. Sobald die Poren gefüllt sind, breitet sich der Schweiß als nahezu unsichtbarer, extrem dünner Film aus – mit einer Dicke von weniger als 0,1 Millimeter, jedoch über eine größere Fläche als bislang angenommen. Obwohl sich bei größerer Ansammlung scheinbar Tropfen bilden, entstehen diese erst durch das Zusammenlaufen und den Einfluss der Schwerkraft auf den Schweißfilm, nicht durch das unmittelbare Austreten aus den Poren.

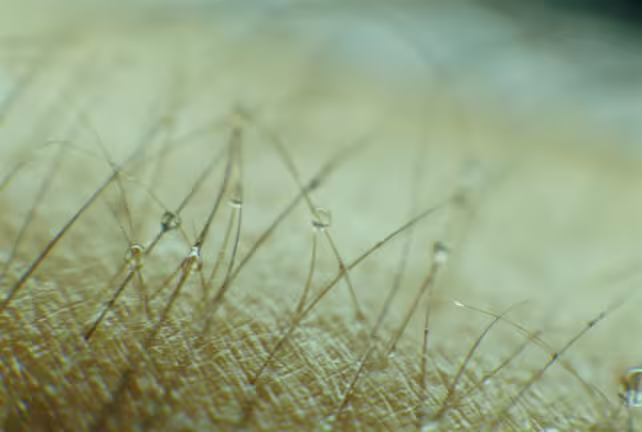

Die feinen Körperhärchen tragen zudem wesentlich dazu bei, dass die Verdunstung aus dem dünnen Schweißfilm beschleunigt wird. Nach jedem Schwitzzyklus bleibt ein Salzrückstand auf der Haut zurück. Diese Rückstände verbessern das Kapillarverhalten, sodass sich Schweiß bei weiterer Wärme noch schneller als Film verteilen kann und die Filmbildung begünstigt wird.

Bedeutung für Wissenschaft, Medizin und Technologie

Schweiß verstehen – von der Mikroskala bis zur Anwendung

Diese neuen Erkenntnisse zur Schweißentstehung haben weitreichende Auswirkungen auf verschiedene Bereiche. Ein besseres Verständnis des Schweißfilms auf Mikroskala kann die Genauigkeit medizinischer Diagnostik, etwa zur Kontrolle von Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt, deutlich erhöhen. Ebenso kann es die Entwicklung atmungsaktiver Textilien sowie die Präzision von Wearables und Biosensoren optimieren. Die Forschenden der Arizona State University sehen hierin wichtige Ansatzpunkte, wie der Schweißfilm sich je nach Körperregion, Aktivitätsgrad oder Lebensalter unterscheiden kann – und welchen Einfluss dies auf Gesundheitstechnologien hat.

„Diese umfassende Studie erweitert unser Wissen über die Grundlagen des menschlichen Schwitzens auf Mikroskala und eröffnet neue Möglichkeiten für Diagnostik, Textiltechnik sowie Entwicklung von tragbaren Sensoren“, fassen die Forscher:innen zusammen.

Fazit

Das klassische Bild vereinzelter Schweißperlen weicht einem wissenschaftlich fundierteren Verständnis: Menschlicher Schweiß bildet auf der Hautoberfläche einen zusammenhängenden, ultrafeinen Film. Diese neue Sicht auf das Schwitzen bereichert nicht nur unser Wissen über die Thermoregulation des menschlichen Körpers, sondern verspricht auch innovative Fortschritte in Medizin, Materialforschung und Wearable-Technologien. Mit weiteren Untersuchungen könnten sich somit unsere Ansätze zum Monitoring, zur Messung und Steuerung der Schweißbildung maßgeblich verändern.

Quelle: royalsocietypublishing

Kommentare