4 Minuten

Klimawandel und der Anstieg von obstruktiver Schlafapnoe

Mit dem weiteren Anstieg der globalen Temperaturen rückt ein bedeutendes Problem für die öffentliche Gesundheit in den Fokus: Die Häufigkeit von obstruktiver Schlafapnoe (OSA) wird Prognosen zufolge deutlich zunehmen. Neue wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass höhere nächtliche Temperaturen infolge des Klimawandels das Risiko für Schlafapnoe bis zum Ende dieses Jahrhunderts um bis zu 45 % erhöhen könnten. Diese Entwicklung stellt nicht nur für die individuelle Gesundheit und das Wohlbefinden eine Herausforderung dar, sondern gefährdet auch gesellschaftliche Produktivität und wirtschaftliche Stabilität.

Der Zusammenhang zwischen obstruktiver Schlafapnoe und Umweltfaktoren

Obstruktive Schlafapnoe ist eine weit verbreitete Schlafstörung, von der weltweit etwa eine Milliarde Menschen betroffen sind. Sie entsteht, wenn die Atemwege während des Schlafs wiederholt blockiert werden, was mindestens 10-sekündige Atemaussetzer mehrmals pro Stunde verursacht. Viele Betroffene bleiben unerkannt, dabei gerät durch OSA das Gleichgewicht von Sauerstoff und Kohlendioxid im Blut aus dem Lot, die Schlafqualität verschlechtert sich und langfristig drohen ernsthafte gesundheitliche Folgen. In einer aktuellen Studie unter Leitung von Dr. Bastien Lechat an der Flinders University in Australien wurde ein starker Zusammenhang zwischen steigenden Nachttemperaturen und der Schwere von Schlafapnoe nachgewiesen. „Diese Forschung verdeutlicht, wie Umweltfaktoren wie das Klima direkt unsere Gesundheit beeinflussen können“, betont Dr. Lechat und hebt die Auswirkungen höherer Umgebungstemperaturen auf schlafbezogene Erkrankungen hervor.

Methodik: Big Data und moderne Schlaftechnologie

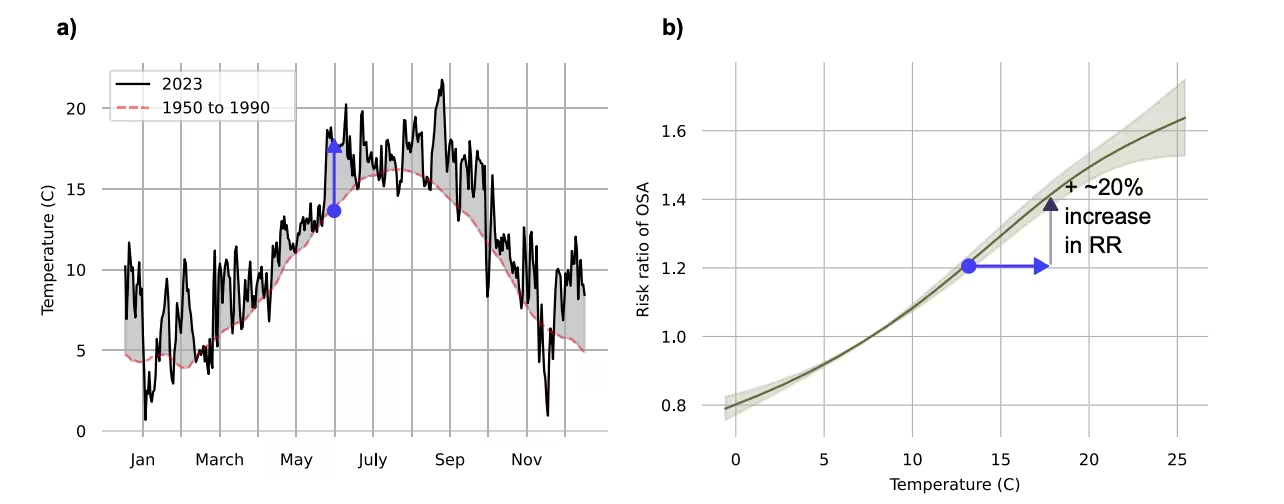

Das Forschungsteam analysierte anonymisierte Schlafdaten von 116.620 Teilnehmenden aus 29 Ländern, erhoben zwischen Januar 2020 und September 2023. Jeder Proband verwendete einen modernen Sensor unter der Matratze, der über rund 500 Nächte pro Person Bewegungsmuster und Atmung aufzeichnete. Zur Ermittlung des Zusammenhangs mit Umweltbedingungen kombinierten die Forschenden diese Schlafdaten mit detaillierten lokalen Temperaturaufzeichnungen der jeweiligen Wohnorte.

Das Jahr 2023 bildete einen besonderen Wendepunkt für die Studie: Es war weltweit das bisher heißeste Jahr, mit durchschnittlichen Temperaturen 2,07 °C über dem vorindustriellen Niveau. Die Analysen ergaben, dass Personen, die höheren nächtlichen Temperaturen ausgesetzt waren, an jedem beliebigen Tag ein um 45 % erhöhtes Risiko für OSA-Episoden hatten.

Gesundheitliche Konsequenzen und wirtschaftliche Auswirkungen

Die Folgen des zunehmenden Auftretens von schlafbezogenen Atmungsstörungen wie OSA sind gravierend. Schlafapnoe steht im Zusammenhang mit Stoffwechselstörungen wie verschlechterter Glukoseregulation, kognitiven Einschränkungen, Stimmungsstörungen sowie erhöhten Risiken für Herzinsuffizienz und Schlaganfall. Chronische oder unbehandelte Fälle steigern zudem das Risiko für Demenz, neurologische Erkrankungen, Verkehrsunfälle und vorzeitige Sterblichkeit. Allein 2023 führten wärmebedingte neue Schlafapnoe-Fälle weltweit zu einem Verlust von etwa 800.000 gesunden Lebensjahren – ein Wert, der mit Krankheitslasten wie Parkinson oder chronischen Nierenerkrankungen vergleichbar ist.

Auch die gesellschaftlichen Kosten sind enorm. Die Autor:innen schätzen, dass Produktivitätsverluste durch Schlafapnoe 105 Millionen Fehltage verursachten und wirtschaftlich einen Schaden von rund 98 Milliarden US-Dollar bedeuteten – das Doppelte der bislang angenommenen Belastung durch diese Erkrankung.

Regionale Unterschiede und soziale Ungleichheit

Die Studie zeigte deutliche regionale Unterschiede. In europäischen Ländern war die Verbindung zwischen Temperaturanstieg und Schlafapnoe deutlicher ausgeprägt als beispielsweise in Australien oder den USA, vermutlich aufgrund unterschiedlicher Nutzung von Klimaanlagen und Klimaregulierung. Da die Schlaftracking-Technologie insbesondere in einkommensstarken Regionen genutzt wurde, könnte die weltweite Belastung tatsächlich unterschätzt sein – vor allem in ärmeren Gesellschaftsschichten mit eingeschränktem Zugang zu Klimatisierung und medizinischer Versorgung.

Blick in die Zukunft: Maßnahmen gegen klimabedingte Gesundheitsprobleme

Prognosen zufolge könnten die globalen Durchschnittstemperaturen ohne entschiedene Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2100 um 2,1 bis 3,4 °C ansteigen. Die Forschenden warnen, dass ein solches Szenario gesundheitliche und wirtschaftliche Folgen von Schlafapnoe weiter verstärken und deren weltweite Verbreitung möglicherweise verdoppeln würde.

Wie Dr. Lechat betont: „Das Ausmaß dieser gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen unterstreicht die Dringlichkeit, sowohl die individuelle Schlafgesundheit zu fördern als auch den Klimawandel konsequent anzugehen.“

Fazit

Die Verbindung zwischen Klimawandel und öffentlicher Gesundheit wird immer deutlicher: Steigende Temperaturen gefährden zunehmend die globale Schlafqualität und das allgemeine Wohlbefinden. Die erwartete Zunahme der obstruktiven Schlafapnoe um 45 % bis zum Jahrhundertende zeigt, wie wichtig integrierte Strategien sind – von einer angepasst Umweltpolitik über Innovationen in der Schlafmedizin bis hin zu aufmerksamkeitssteigernden Aufklärungskampagnen. Nur durch gemeinsame Anstrengungen lassen sich Gesundheit und wirtschaftliche Produktivität auch in einer sich erwärmenden Welt schützen.

Kommentare