7 Minuten

Stellare Nahbegegnungen – Eine kosmische Bedrohung für die Stabilität von Planetensystemen

Unsere Milchstraße ist riesig und zugleich dicht bevölkert: Hunderte Milliarden Sterne, gewaltige Gaswolken und kosmischer Staub füllen die Galaxie. Trotz dieser Größe scheinen die Abstände zwischen den Sternen nahezu unermesslich – so sehr, dass unsere Galaxie fast leer wirkt. Zum Vergleich: Unserer Sonne am nächsten liegt Proxima Centauri, mehr als vier Lichtjahre entfernt. Diese Distanz entspricht zig Billionen Kilometern und wäre selbst für unsere modernsten Raumsonden in absehbarer Zeit unüberwindbar.

Doch diese scheinbare Leere birgt eine verborgene Gefahr – nahe Vorbeiflüge von Sternen. Hin und wieder kommen Sterne einander so nah, dass ihre Gravitation die sie umgebenden Planetensysteme, einschließlich unseres eigenen, nachhaltig stören kann. Für Weltraumtechnologie-Enthusiasten, Experten für Planetenschutz und Forscher in Astronomie und Astrophysik ist das Verständnis solcher kosmischen Risiken entscheidend – sowohl aus Neugier als auch im Hinblick auf zukünftige Technologien der Weltraumforschung und der planetaren Verteidigung.

Wie häufig sind stellare Vorbeiflüge?

In dichten Sternhaufen drängen sich tausende Sterne auf engem Raum, und das galaktische Zentrum gleicht einem kosmischen Verkehrsstau. Unsere Sonne befindet sich dagegen in den ruhigen Randbereichen der Milchstraße – ein vergleichsweise sicherer Ort für das Sonnensystem, meistens zumindest.

Die Geschichte zeigt jedoch, dass sich über Äonen hinweg manche Sterne gefährlich nähern. Vor etwa 80.000 Jahren etwa zog Schols Stern, ein schwacher Roter Zwerg, nur 0,85 Lichtjahre an der Sonne vorbei. Prognosen zufolge wird der Stern Gliese 710 in 1,3 Millionen Jahren noch näher kommen – auf nur 0,17 Lichtjahre.

Für den Menschen sind solche Zeiträume kaum vorstellbar, doch auf der galaktischen Zeitskala sind es bloße Wimpernschläge. Während der 4,5 Milliarden Jahre langen Existenz der Sonne hielten sich wahrscheinlich zahlreiche dieser Begegnungen zugetragen, jede potentiell geeignet, das Sonnensystem auf unvorhersehbare Weise zu beeinflussen.

Die Oortsche Wolke – Unser empfindlicher Außenposten

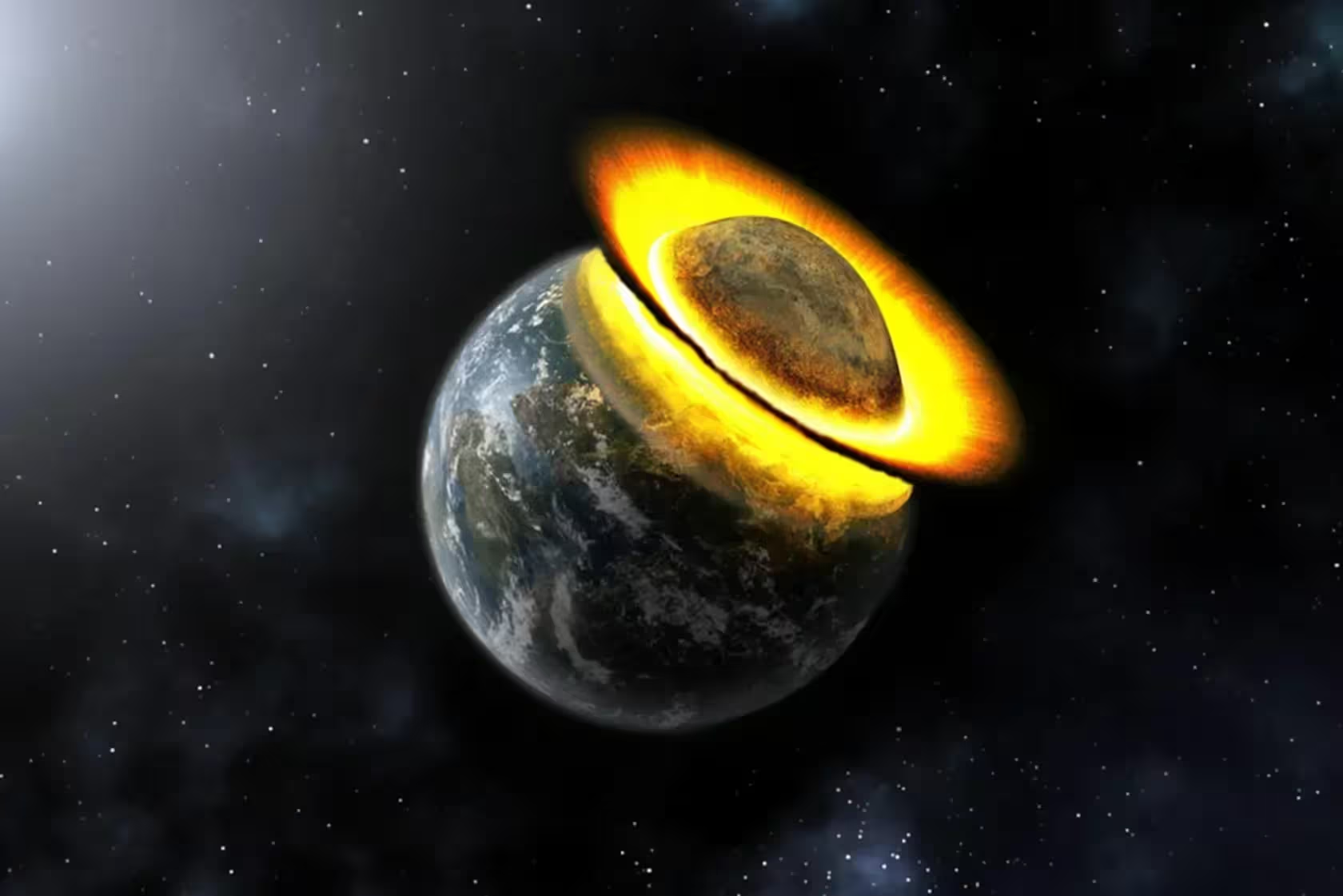

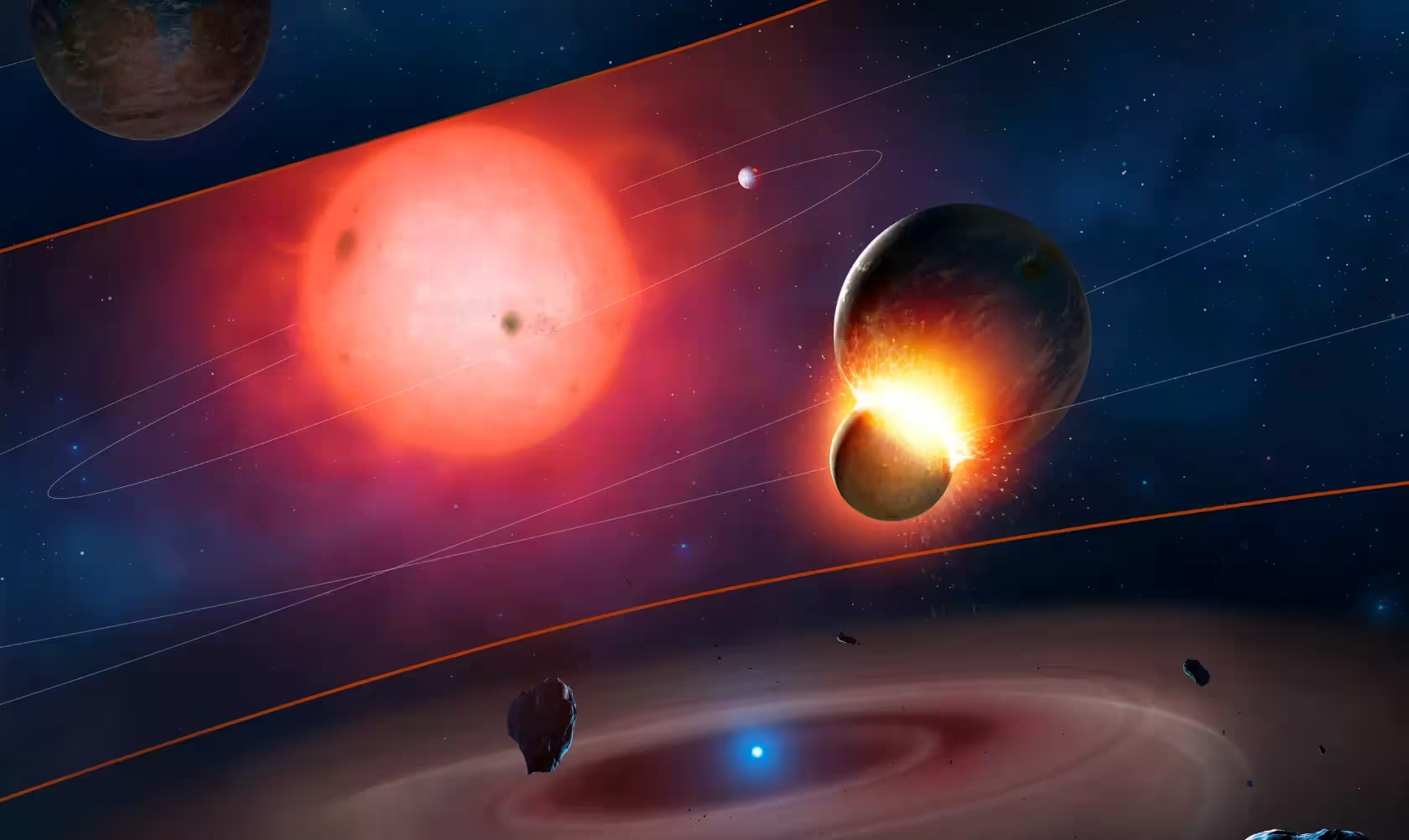

Künstlerische Darstellungen illustrieren diese Begegnungen eindrucksvoll – etwa wenn ein Planet durch den Einfluss eines vorbeiziehenden Sterns auf Kollisionskurs mit der Erde gebracht wird. Solche Szenarien sind äußerst selten, aber aktuelle astrophysikalische Studien schließen sie nicht gänzlich aus.

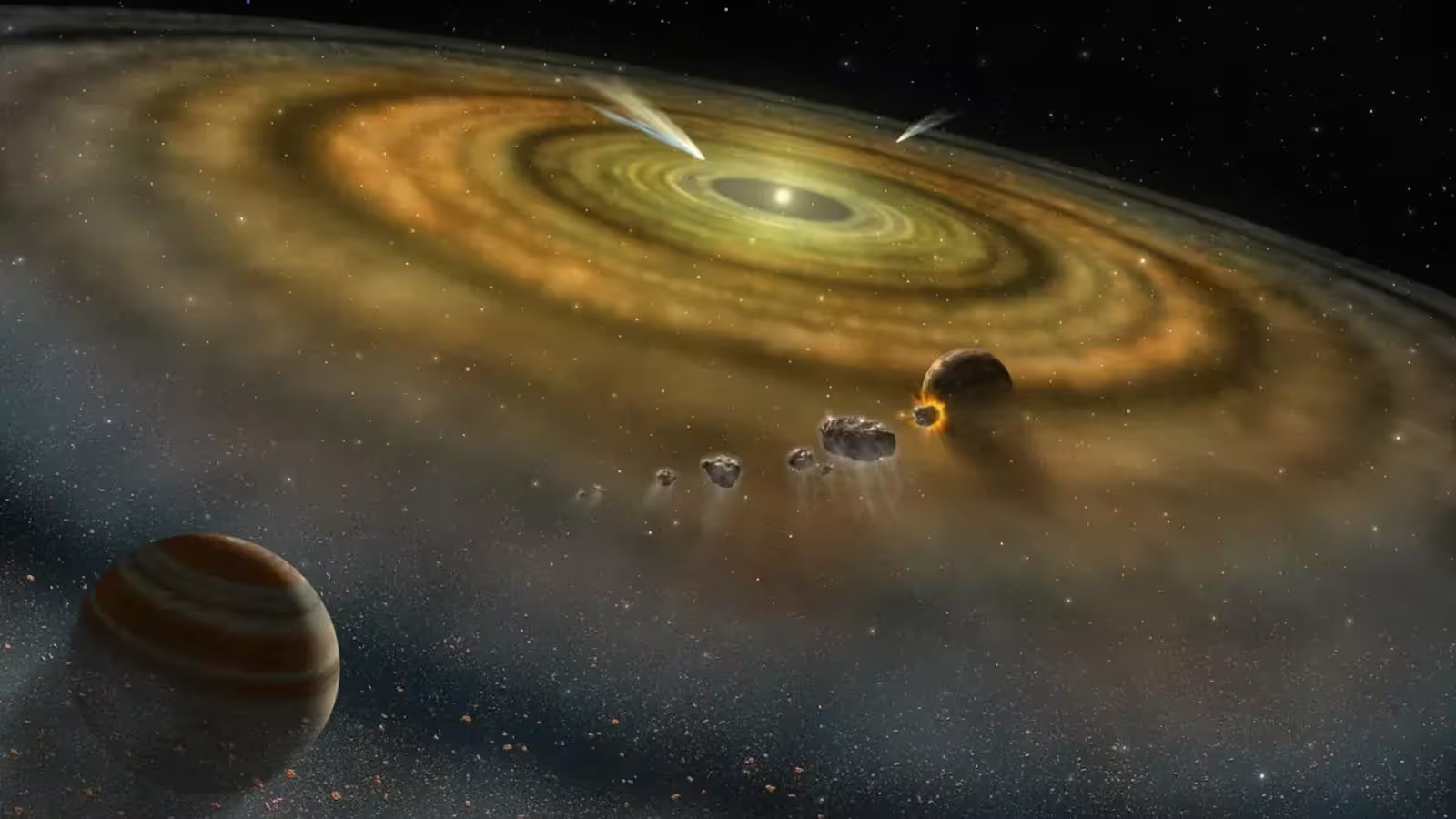

Das Sonnensystem wird von der Oortschen Wolke umgeben – einer hypothetischen Hülle aus Billionen eisiger Himmelskörper mit einer Ausdehnung von bis zu einem Lichtjahr. Diese Objekte sind zu schwach, um mit heutigen Teleskopen sichtbar zu sein, doch manche von ihnen erreichen als langperiodische Kometen das innere Sonnensystem. Sollte ein fremder Stern durch die Oortsche Wolke streifen, könnte seine Gravitation hunderte oder gar tausende dieser "Kometenschneebälle" herausreißen und sie Richtung Sonne schicken. Das könnte katastrophale Kometeneinschläge auf den inneren Planeten zur Folge haben.

Der alte Vorbeiflug von Schols Stern war zu schnell und zu massenarm, um die Oortsche Wolke signifikant zu stören. Künftige massive und langsamere Sterne könnten jedoch erheblich mehr Schaden anrichten. Beruhigend ist, dass Astrophysiker abschätzen, dass erst in vielen tausend Jahrtausenden wieder eine wirklich gefährliche Begegnung bevorsteht. Dennoch bleibt das Risiko bestehen – und sowohl technologische als auch wissenschaftliche Maßnahmen müssen Teil langfristiger planetarer Schutzstrategien sein.

Planetare Umlaufbahnen: Instabilität und Domino-Effekte auf lange Sicht

Astronomen diskutieren seit Jahrzehnten, wie stabil die Umlaufbahnen der Planeten im Sonnensystem wirklich sind. Über Jahrmillionen und -milliarden verändern gegenseitige Gravitationskräfte die Bahnen minimal, aber stetig – besonders in einem dichten System wie unserem. Merkur, der sonnennächste Planet, ist hierbei am anfälligsten, weil Störungen, die beispielsweise bei Neptun beginnen (er ist am stärksten von Sternvorbeiflügen betroffen), bis nach innen weitergereicht werden können.

Die kosmische Choreografie ist komplex: Kleine Veränderungen bei Neptun werden auf Uranus, dann Saturn und schließlich Jupiter übertragen. Jupiter als größter Planet beeinflusst wiederum alle anderen. Fallen Jupiters und Merkurs Umlaufbahnen in Resonanz, könnte Merkur zusätzliche energetische Impulse erhalten, seine Bahn instabil werden und er könnte ins Sonnensysteminnere stürzen oder herausgeschleudert werden. Auch Mars, dessen Bahn ohnehin exzentrisch ist, droht über lange Zeiträume ein – wenn auch geringeres – Risiko.

Simulationen zeigen Kettenreaktionen der Destabilisierung

Frühere Modelle gingen meist davon aus, dass das Sonnensystem isoliert sei und keine äußeren Einflüsse erfahre. Doch mit erweiterten astrophysikalischen Simulationen und moderner Datenanalyse werden mittlerweile auch die gravitativen Wirkungen vorbeiziehender Sterne einbezogen. Viele dieser Simulationen laufen zwar nur über zig Millionen Jahre, allerdings entstehen viele Instabilitäten erst im Verlauf von Milliarden Jahren. Hinzu kommt, dass noch immer viele Unwägbarkeiten im Detail bleiben, da bislang nur ein Bruchteil aller denkbaren Vorbeiflug-Szenarien analysiert wurden.

Eine kürzlich im Fachjournal Icarus veröffentlichte Studie verfolgte deshalb einen deutlich umfassenderen Ansatz: Sie berücksichtigte ein viel breiteres Spektrum an möglichen Sternmassen, Geschwindigkeiten und Distanzen. Das Fazit fällt ernüchternd aus: Sternvorbeiflüge nahe der Sonne sind zwar nicht extrem selten, und die Stabilität gerade der äußeren Sonnensystemobjekte ist unsicherer als bislang angenommen.

Pluto – Der verwundbarste Außenposten des Sonnensystems

Wenig überraschend zeigt sich Pluto als größtes "Opfer" solcher Störungen. Obwohl er seit 2006 offiziell nicht mehr zu den acht Planeten zählt, wurde seine Bahn in den Modellen mitgeführt. Früher galten Plutos Orbit als relativ stabil – aktuelle Simulationen sehen jedoch eine 4%ige Wahrscheinlichkeit, dass Pluto in den kommenden fünf Milliarden Jahren komplett aus dem Sonnensystem geschleudert wird.

Auch Merkurs Schicksal ist düsterer als früher gedacht. Bisher veranschlagten Forscher nur ein etwa 1%iges Risiko, dass Merkur durch planetare Wechselwirkungen in die Sonne stürzt oder aus dem System austritt. Neue Modellierungen erhöhen diese Gefahr um 0,56% – nur durch gravitative Störungen von Vorbeiflügen. Mars wird mit etwa 0,3%iger Wahrscheinlichkeit zum galaktischen Wanderer – oder er verglüht schließlich in der Sonne.

Wie riskant ist es für die Erde?

Ganz ohne Risiko ist auch unser Heimatplanet nicht. Laut derselben Studie liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Erde in den nächsten fünf Milliarden Jahren mit einem anderen Planeten kollidiert oder aus dem Sonnensystem katapultiert wird, bei rund 0,2%. Das klingt verschwindend gering, ist wissenschaftlich aber hochrelevant – schließlich könnte so ein Szenario das Ende allen Lebens bedeuten.

Kosmische Gefahren im Vergleich zu aktuellen Risiken

Die Einschätzung dieser kosmischen Bedrohung verlangt Kontext: Fünf Milliarden Jahre – das entspricht etwa der bisherigen Lebensdauer des Sonnensystems. Für den absehbaren Zeitraum gibt es keinen bekannten Stern, der uns in den nächsten Millionen Jahren zu nahe kommen könnte. Sehr viel konkretere Risiken sind etwa der Klimawandel (im Bereich von Jahrzehnten), mittelschwere Asteroideneinschläge (über Jahrhunderte betrachtet), Supervulkanausbrüche (über mehrere Hunderttausend Jahre) sowie massive Asteroideneinschläge (innerhalb von Dutzenden Millionen Jahren).

Technologische Fortschritte: Zukunft simulieren

Modernste Technologien – von hochentwickelter astronomischer Simulationssoftware über planetare Verteidigungssysteme bis zu KI-gestützter Datenanalyse – sind mittlerweile unverzichtbar, um diese Risiken zu bewerten. Durch Milliarden von Simulationen auf spezialisierten Rechenclustern können Wissenschaftler die Wahrscheinlichkeiten besser eingrenzen und Strategien für extrem seltene, aber potenziell katastrophale Ereignisse entwickeln. Diese Methoden bereichern nicht nur die Astronomie, sondern treiben auch Innovationen in den Bereichen Computational Science, Big Data und Fernerkundung voran.

Anwendungsgebiete und strategische Relevanz

Die Fähigkeit, stellare Begegnungen vorherzusagen und zu analysieren, ist weit mehr als nur akademische Spielerei. Für die Raumfahrtbranche bedeutet sie, Missionen und Satellitenkonstellationen sicherer zu planen. Im weiteren Sinne befördert diese Forschung auch die Entwicklung von Simulationssoftware, Sensoren zur Asteroidenverfolgung, hochauflösenden Teleskopen und sogar erste planetare Verteidigungssysteme, die in Zukunft vielleicht Oortsche Kometen umlenken oder gefährdete Satelliten umplatzieren können.

Produktmerkmale moderner Simulationslösungen

Aktuelle planetare Simulationsprogramme, die von Raumfahrtagenturen und Forschungseinrichtungen weltweit genutzt werden, bieten folgende Funktionen:

- Präzises n-Körper-Modellieren auf Basis von Hochleistungsprozessoren und Cloud-Ressourcen

- Realistische Darstellung physikalischer Wechselwirkungen, inklusive externer Störungen durch Sterne

- Visualisierungsmodule zur Bewertung und Kommunikation langfristiger Risiken an Industrie und Öffentlichkeit

- Anbindung an astronomische Datenbanken mit Echtzeit-Updates zu bekannten Sterntrajektorien

Verglichen mit klassischen Bahnberechnungs-Tools bieten diese modernen Plattformen eine deutlich höhere Skalierbarkeit, Flexibilität und Vorhersagegenauigkeit – entscheidende Vorteile für Akteure im Bereich planetarer Sicherheit, Weltraumforschung und dynamischer Risikoabschätzung.

Kosmische Perspektive – Müssen wir uns Sorgen machen?

Das Sonnensystem hat sich bislang als bemerkenswert robust erwiesen – immerhin existiert die Erde seit über vier Milliarden Jahren. Das Universum bleibt zwar ein gefährlicher Ort, doch massive planetare Auswürfe oder Zerstörungen sind auf absehbare Zeit extrem unwahrscheinlich. Gegenwärtig sind unsere existenziellen Herausforderungen viel unmittelbarer, aber unsere wissenschaftlichen und technologischen Anstrengungen bezüglich galaktischer Risiken stärken uns für alles, was das All uns künftig abverlangen mag.

Ob durch Forschung, Entwicklung oder Innovation – die Zukunft unseres Sonnensystems hängt nicht nur davon ab, wohin wir blicken, sondern auch davon, wie umfassend wir uns auf die seltenen, aber potentiell bedeutenden kosmischen Ereignisse vorbereiten.

Quelle: ui.adsabs.harvard

Kommentare