5 Minuten

Seit Jahrtausenden gestaltet der Mensch die Umwelt nach seinen Vorstellungen. Immer häufiger wird in den Umweltwissenschaften und der Klimaforschung der Begriff „Anthropozän“ verwendet, um ein besonderes Kapitel der Erdgeschichte zu beschreiben: die Epoche, in der menschliche Aktivitäten das Klima und die Ökosysteme unseres Planeten im globalen Maßstab beeinflussen. Obwohl das Anthropozän noch nicht offiziell als geologische Epoche anerkannt ist, gilt das Konzept als zentrales Werkzeug, um den weitreichenden Einfluss des Menschen auf das Erdsystem zu erfassen.

Was ist das Anthropozän? – Über den Beginn einer neuen Ära

Der Beginn des Anthropozäns ist Gegenstand wissenschaftlicher Debatten. Verschiedene Startdaten werden diskutiert: vom frühen 17. Jahrhundert, im Zusammenhang mit der europäischen Kolonisierung Amerikas, bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, geprägt vom Aufkommen der Nukleartechnik. Viele Wissenschaftler sind überzeugt, dass das Anthropozän auch ohne formelle geologische Definition von hohem wissenschaftlichen Wert ist; die Belege für den tiefgreifenden Wandel durch den Menschen sind seit Jahrhunderten klar erkennbar.

Ein besonders aussagekräftiges Werkzeug zur Datierung des Anthropozäns ist die Analyse von Eiskernen – zylindrisch entnommenem Eis aus Gletschern oder polarem Eisschild. Diese Eiskerne speichern Informationen über die Zusammensetzung der Atmosphäre, insbesondere Treibhausgase wie Kohlendioxid (CO₂) und Methan (CH₄), über Jahrtausende hinweg. Im Jahr 2015 nutzten Forscher der University College London, Simon Lewis und Mark Maslin, solche Daten und schlugen als epochalen Wendepunkt das sogenannte „Orbis-Spike“ des Jahres 1610 vor. Dieser markante Rückgang des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre, sichtbar in den Eiskerndaten, steht im Zusammenhang mit massiver Wiederbewaldung in Amerika nach Ankunft der Europäer und dem dramatischen Rückgang der indigenen Bevölkerung.

Europäische Kolonisierung und der Einfluss auf Treibhausgase

Die Ankunft der Europäer in Amerika führte zu einem beispiellosen demografischen Kollaps, ausgelöst vor allem durch Epidemien wie Pocken. Schätzungen zufolge kamen im 16. Jahrhundert bis zu 50 Millionen indigene Menschen auf dem Kontinent ums Leben. Ehemals bewirtschaftete Flächen wurden aufgegeben, riesige Wälder breiteten sich erneut aus und absorbierten große Mengen CO₂ aus der Atmosphäre. Diese umfassenden Veränderungen sind so deutlich, dass sich ihr Signal bis in antarktische Eiskerne verfolgen lässt – womöglich der Moment, ab dem menschliche Aktivitäten in erdgeschichtlichem Maßstab das Klima beeinflussten.

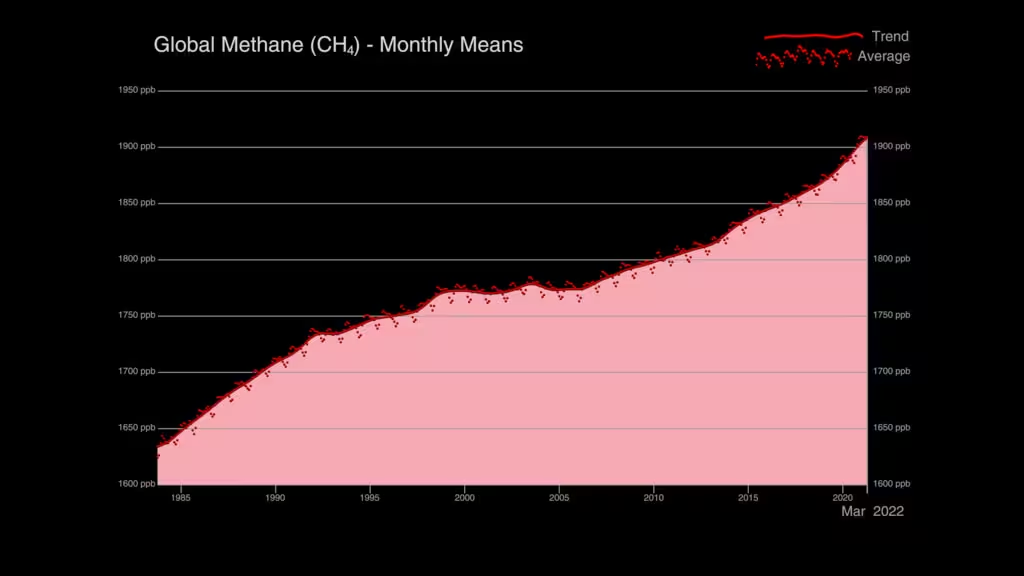

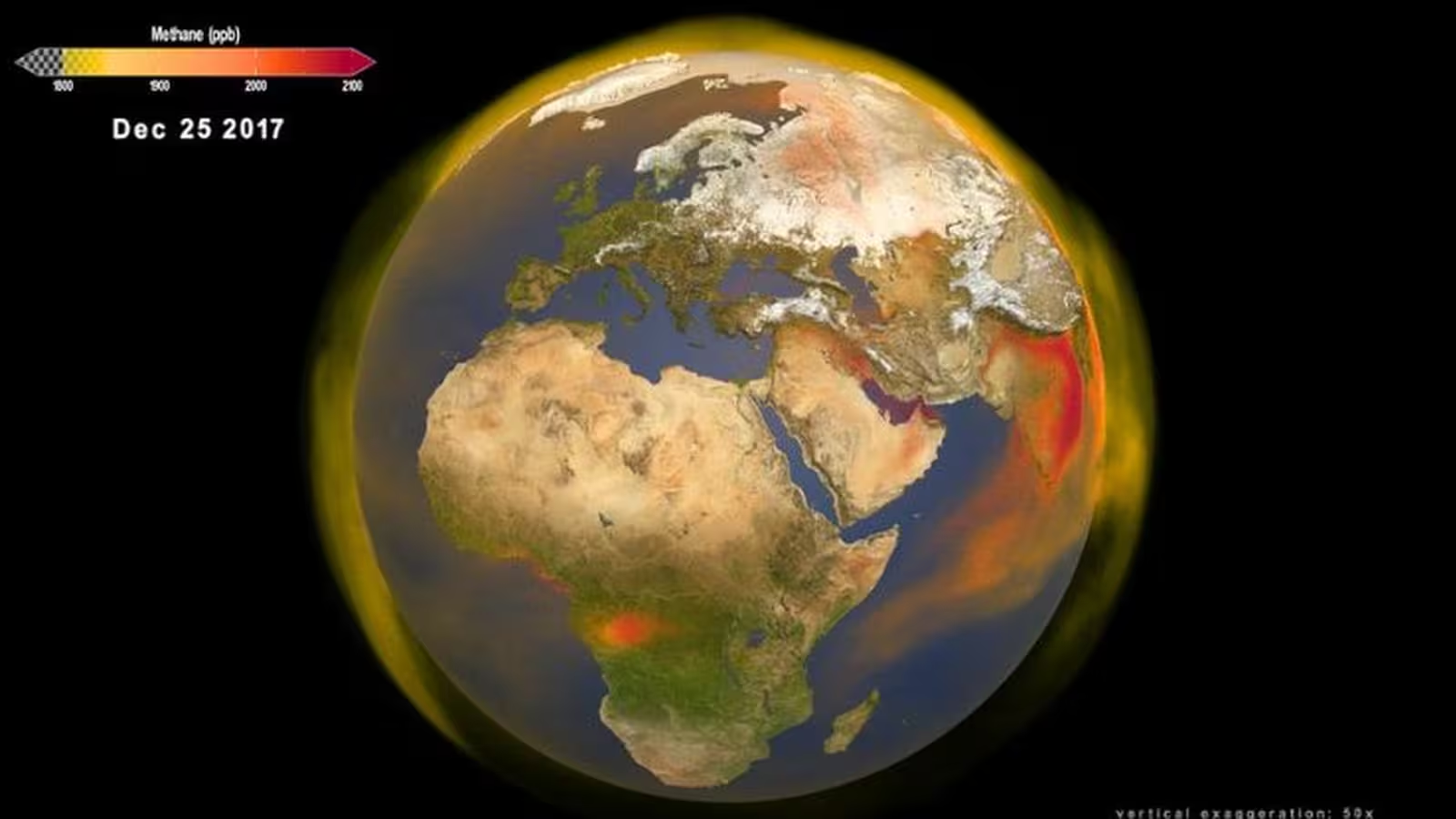

Neben Kohlendioxid rückt auch Methan, ein weiteres bedeutendes Treibhausgas, zunehmend in den Fokus der Forschung. Methan ist etwa 80-mal effektiver als CO₂ bei der Erwärmung der Atmosphäre im Zeitraum von 20 Jahren, verweilt jedoch nur rund zehn Jahre in der Luft. Dadurch reagieren die Methanwerte in Eiskernen häufig empfindlicher auf schnelle Umweltveränderungen als CO₂.

Neuere Daten legen nahe, dass bereits 1592 – also 18 Jahre vor dem Orbis-Spike – als möglicher Beginn des Anthropozäns betrachtet werden könnte. Anhand von Methankonzentrationen in Eiskernen haben Wissenschaftler festgestellt, dass nur ein Jahrhundert nach der Ankunft von Christoph Kolumbus der Methangehalt der Atmosphäre ein Minimum erreichte. Die Ergebnisse stützen die Hypothese, dass der Rückgang der Bevölkerung und die nachfolgende Wiederbewaldung zu einem raschen, messbaren Rückgang von Treibhausgasen führten.

Bäume als Methansenken: Die Rolle der Wälder im Methankreislauf

Wie genau trug die Wiederbewaldung in Amerika zu einer globalen Veränderung des Methanhaushalts bei? Der Schlüssel liegt in den komplexen Wechselwirkungen zwischen Bäumen, Mikroorganismen und dem Methankreislauf.

In feuchten Lebensräumen wie tropischen Sümpfen oder überfluteten Tieflandwäldern dienen Bäume oft als „Schornsteine“, durch die Methan aus dem Boden in die Atmosphäre gelangt. Doch aktuelle Studien zeigen: In Wäldern auf gut durchlüfteten Böden bieten die Rinde und holzige Strukturen einen Lebensraum für spezielle Mikroben, sogenannte Methanotrophe, die Methan aus der Luft verzehren. So entstehen natürliche „Methansenken“, die helfen, das atmosphärische Methan weiter zu reduzieren.

Außerdem verändert die Regeneration von Wäldern den Wasserkreislauf: Ein dichter Blätterdach fängt Regen auf, der durch Verdunstung und Transpiration wieder abgegeben wird, statt den Boden oder Sumpf zu erreichen. Da insbesondere Feuchtgebiete als natürliche Methanquellen gelten, kann die Verringerung von Wasserzufluss ihre Ausdehnung und somit ihre Methanemissionen begrenzen. Zusammengenommen erklären diese Prozesse das Minimum der Methanwerte in Eiskernen aus dem späten 16. Jahrhundert.

Eiskerne: Fenster in die Umweltgeschichte

Die Verbindung von Eiskernanalysen und ökologischer Modellierung liefert wertvolle Einblicke in den menschlichen Einfluss auf Umwelt und Klima. Diese gefrorenen Archive dokumentieren nicht nur die dramatischen Folgen der europäischen Kolonisierung, sondern auch älteren Wandel durch die Anfänge der landwirtschaftlichen Nutzung im mittleren Holozän (etwa 5.000–8.000 Jahre vor heute). Schon damals führten Abholzung und Landschaftswandel vermutlich zu einem allmählichen Anstieg der Methanwerte, wie antarktische Eiskerne zeigen.

Die fortlaufende Zusammenarbeit zwischen Paläoklima-Forschern und Forstökologen verspricht, die komplexen Wechselwirkungen zwischen menschlicher Kultur und globaler Umwelt weiter zu entschlüsseln. Dank neuer Erkenntnisse über Wechselwirkungen und Rückkopplungen gewinnt die Rolle von Wäldern im globalen Treibhausgas-Kreislauf immer mehr an Bedeutung.

Die dauerhafte Beziehung zwischen Mensch und Natur

Was zeigt die Suche nach dem Beginn des Anthropozäns? Ob durch prähistorische Landnutzung oder den ökologischen Umbruch nach der Kolonisierung Amerikas – die Spuren des Menschen sind unauslöschlich in der Atmosphäre unseres Planeten verankert. Die in uraltem Eis eingeschlossenen Luftblasen erzählen nicht nur von Klimawandel, sondern auch von einer tiefen, wechselseitigen Beziehung zwischen Mensch und Natur über Kontinente und Jahrhunderte hinweg.

Auch wenn das Anthropozän bislang nicht offiziell definiert ist, bleibt die wissenschaftliche Evidenz eindeutig: Der Mensch ist untrennbar mit der Natur verbunden, hat sie geformt und wurde von ihr geprägt. Dieses Erbe zu verstehen ist wesentlich, sowohl für die Rekonstruktion der Umweltgeschichte als auch für verantwortungsvolle Entscheidungen angesichts des heutigen Klimawandels.

Fazit

Die Erforschung des Anthropozäns eröffnet zentrale Erkenntnisse über die Ära des menschengemachten Wandels. Die Kombination aus Eiskernforschung, Atmosphärenchemie und Ökosystemwissenschaften zeigt: Tiefgreifende menschliche Einflüsse auf Klima und Treibhausgase lassen sich bis ins 16. Jahrhundert und sogar noch früher zurückverfolgen. Diese Befunde unterstreichen die fortwährende, transformativen Beziehung zwischen Menschheit und den natürlichen Systemen der Erde – eine Dynamik, die unsere Zukunft weiterhin prägen wird.

Kommentare