4 Minuten

Die verborgenen Rhythmen des Gehirns: Der Schlüssel zur kognitiven Leistungsfähigkeit

Neue Erkenntnisse der Neurowissenschaften zeigen einen faszinierenden Zusammenhang zwischen der Synchronisation von Gehirnwellen und Intelligenz. Forschende haben herausgefunden, dass Personen mit höherer kognitiver Leistungsfähigkeit eine bessere Koordination bestimmter Gehirnregionen aufweisen – insbesondere bei der Bewältigung komplexer Aufgaben. Im Mittelpunkt dieser inneren Harmonie steht die sogenannte "Theta-Konnektivität", eine rhythmische Oszillation in der elektrischen Aktivität des Gehirns.

Was ist Theta-Konnektivität und welche Rolle spielt sie im Gehirn?

Theta-Wellen sind elektrische Impulse niedriger Frequenz, meist im Bereich von 4 bis 8 Hertz. Diese Gehirnwellen sind entscheidend für Gedächtnis, Lernen und flexibles Denken – zentrale Aspekte der kognitiven Leistungsfähigkeit. Unter "Theta-Konnektivität" versteht man die synchronisierte Aktivität von Neuronen in unterschiedlichen Hirnbereichen, insbesondere im mittleren Frontallappen, wenn das Gehirn mentalen Herausforderungen begegnet. Laut der Psychologin Anna-Lena Schubert von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist diese Synchronizität besonders ausgeprägt bei Menschen mit ausgeprägten analytischen Fähigkeiten, vor allem in Phasen intensiver geistiger Anstrengung.

Forschungen in der Kognitionsneurowissenschaft deuten zunehmend darauf hin, dass die Theta-Konnektivität nicht nur anspruchsvolles Denken unterstützt, sondern auch als vielversprechender Indikator für die kognitive Gesundheit dienen könnte. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchen daher, ob diese Muster der Gehirnwellen künftig als Diagnosewerkzeug für Intelligenztests oder zur frühen Erkennung kognitiver Störungen eingesetzt werden können.

Im Experiment: Gehirnsynchronisation unter kognitivem Druck messen

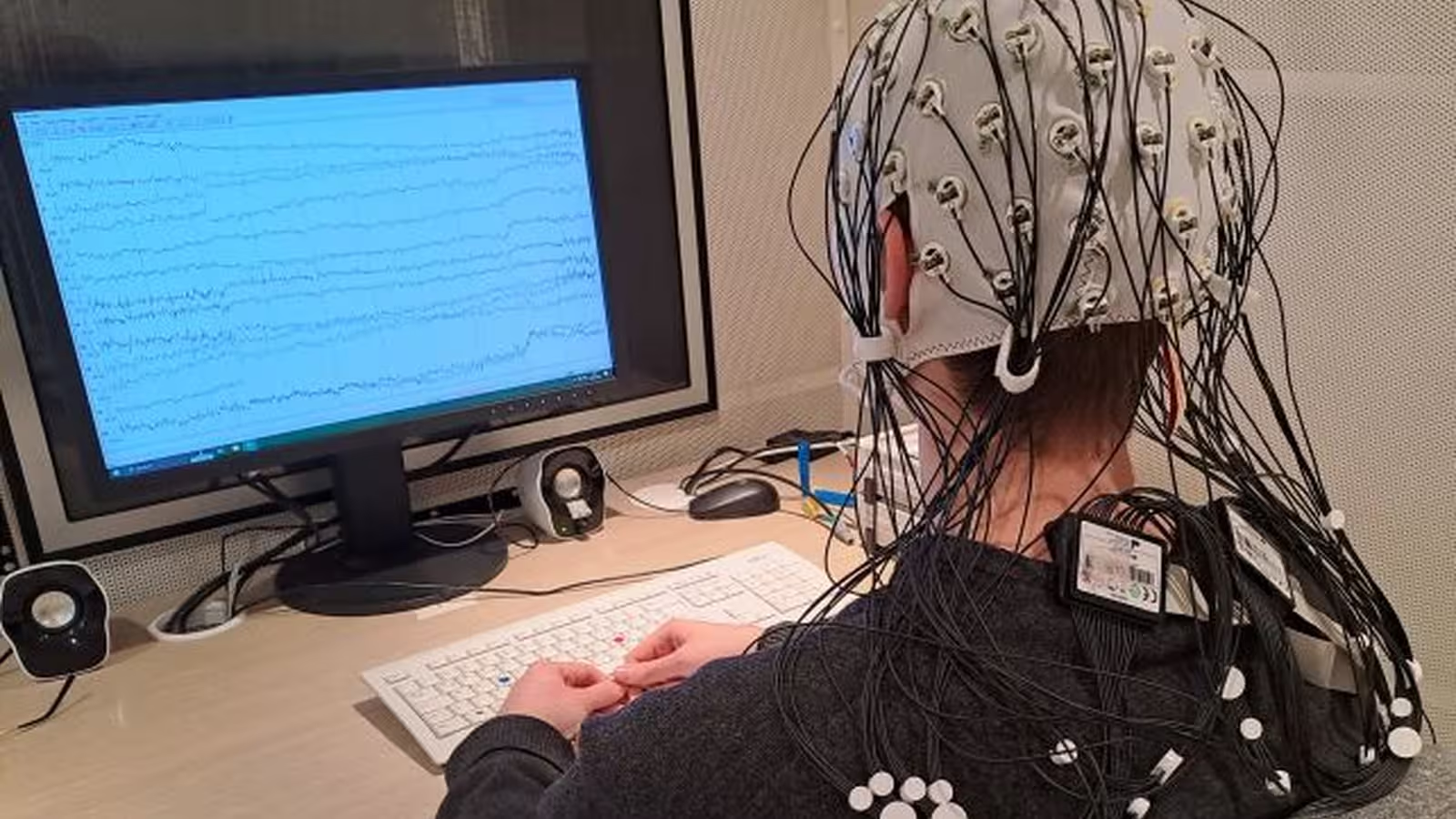

Um die Verbindung zwischen Theta-Konnektivität und Intelligenz zu erforschen, führten Schubert und ihr Team eine umfassende Studie mit 148 Teilnehmenden im Alter von 18 bis 60 Jahren durch. Zunächst absolvierten alle standardisierte Tests zur Messung von Gedächtnisleistung und allgemeiner Intelligenz. Danach nutzten die Forschenden eine nicht-invasive Elektroenzephalographie (EEG), um die Gehirnaktivität während anspruchsvoller Aufgaben zu beobachten.

Die Aufgaben waren so gestaltet, dass sie schnelle Wechsel in der Denkstrategie erforderten und beinhalteten unter anderem:

- Bewerten, ob angezeigte Zahlen zwischen eins und neun größer oder kleiner als fünf sind bzw. ungerade oder gerade klassifizieren.

- Analyse sogenannter Navon-Figuren – große Formen, die aus kleineren geometrischen Elementen bestehen – mit der Aufgabe, entweder die Gesamtform oder die Einzelelemente zu identifizieren.

- Paare aus Zahlen und Buchstaben unterscheiden und dabei entweder die Zahlen hinsichtlich ihrer Größe bewerten oder beim Buchstaben zwischen Vokal und Konsonant differenzieren.

Auch wenn diese Aufgaben einzeln betrachtet wenig schwierig waren, mussten die Teilnehmenden ständig die Bearbeitungsregeln wechseln – eine Herausforderung, die insbesondere die kognitive Flexibilität und Kontrollmechanismen im Gehirn beansprucht.

Zentrale Ergebnisse: Gehirnkoordination, Anpassungsfähigkeit und Intelligenz

Die Auswertung der EEG-Daten zeigte ein einprägsames Muster: Probanden mit höheren Intelligenz- und Gedächtniswerten wiesen eine deutlich stärkere Theta-Konnektivität in den mittelfrontalen Hirnregionen auf, während sie die flexiblen Aufgaben bearbeiteten. Diese erhöhte Gehirnsynchronisation ermöglichte es den Teilnehmenden, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren und sich schnell auf neue Anweisungen einzustellen – selbst bei ablenkenden Reizen wie Hintergrundgeräuschen oder Handyvibrationen.

Anna-Lena Schubert betonte: "Personen mit ausgeprägter mittelfrontaler Theta-Konnektivität zeigen ein außergewöhnliches Konzentrationsvermögen trotz Unterbrechungen. Wir hätten nicht erwartet, dass der Zusammenhang zwischen Gehirnsynchronisation und kognitiver Fähigkeit so deutlich ausgeprägt ist."

Bemerkenswert ist zudem, dass die wichtigste Komponente kognitiver Leistungsfähigkeit nicht nur die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit war, sondern vielmehr die Geschwindigkeit und Flexibilität beim Strategiewechsel und der Verhaltensanpassung in dynamischen Situationen. Die stärkste Koordination zeigte sich während der aktiven Reaktionsphasen – also wenn Teilnehmende Entscheidungen tatsächlich umsetzten und nicht nur vorbereiteten.

Das Forschungsteam erläutert: "Die Theta-Konnektivität während aktiver Reaktionen, und weniger bei den vorbereitenden Hinweisreizen, korreliert mit den kognitiven Fähigkeiten der Probanden. Diese Ergebnisse verfeinern das Verständnis von Intelligenz, indem sie die Bedeutung spezifischer neuronaler Mechanismen für die kognitive Kontrolle hervorheben."

Ausblick für Neurowissenschaft und zukünftige Technologien

Diese Erkenntnisse vertiefen unser Verständnis darüber, wie die inneren Rhythmen des Gehirns zur Ausprägung von Intelligenz beitragen und legen nahe, dass die Koordination von Theta-Wellen künftig eine Basis für neue Diagnosetechnologien oder Gehirntrainings darstellen könnte. Wie Schubert jedoch betont, sind praktische Anwendungen etwa zur kognitiven Förderung oder medizinischen Diagnostik, die auf diesen Gehirnwellen basieren, bisher Zukunftsmusik. Dennoch schafft diese Forschung die Grundlage dafür, wie neuronale Synchronisation menschliche Intelligenz und Anpassungsfähigkeit mitprägt.

Fazit

Zusammengefasst zeigt die aktuelle Forschung zur Gehirnwellen, wie eng unsere kognitiven Fähigkeiten mit natürlichen Rhythmen im Gehirn verbunden sind. Durch die Untersuchung der Rolle der mittelfrontalen Theta-Konnektivität entsteht ein neues Verständnis von kognitiver Kontrolle – und damit spannende Perspektiven für die Neurowissenschaft, sowie mögliche Innovationen bei der Intelligenzdiagnostik und kognitiven Förderung in der Zukunft.

Kommentare