3 Minuten

Plastikverschmutzung und fossile Brennstoffe in der Pharmaindustrie

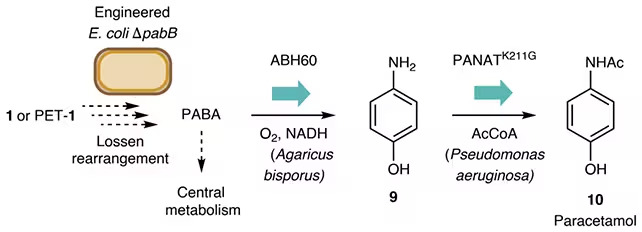

Die weltweite Plastikverschmutzung sowie die starke Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen bei der Herstellung von Medikamenten zählen zu den größten ökologischen Herausforderungen unserer Zeit. Forschende an der Universität Edinburgh haben nun eine bahnbrechende Methode entwickelt, die beide Probleme gleichzeitig adressiert: Sie haben Escherichia coli (E. coli) gentechnisch so verändert, dass diese Bakterien Kunststoffabfälle in den Schmerzmittelwirkstoff Paracetamol (Acetaminophen) umwandeln können.

Die biotechnologische Umsetzung im Detail

Polyethylenterephthalat (PET), ein viel genutzter Kunststoff für Flaschen, Lebensmittelverpackungen und Textilien, trägt jährlich mit über 350 Millionen Tonnen zur globalen Abfallmenge bei. Traditionell wird Paracetamol aus chemischen Stoffen auf Erdölbasis synthetisiert, was die Umwelt zusätzlich belastet. Das Forschungsteam aus Edinburgh setzt moderne Methoden der Synthetischen Biologie ein, um genetisch veränderte E. coli zu schaffen: Diese nutzen PET-abgeleitete Moleküle als Ausgangsstoff für die Arzneimittelproduktion.

Im ersten Schritt wird PET chemisch in kleinere Molekülbausteine zerlegt. Diese Zwischenprodukte werden von den modifizierten E. coli aufgenommen und weiterverarbeitet. Dank neu implementierter biosynthetischer Stoffwechselwege verwandeln die Mikroorganismen sie in stickstoffhaltige organische Verbindungen. Durch den Einsatz von Phosphat als Katalysator und optimierte biochemische Abläufe entstehen daraus mit ungewöhnlich hoher Effizienz Paracetamol-Vorstufen, die anschließend in das Endprodukt umgewandelt werden.

Effizienz und technologische Innovationen

Ein zentrales Merkmal dieser Methode ist ihre Schnelligkeit: Die vollständige Umwandlung gelingt innerhalb von 24 Stunden bei Raumtemperatur im Standardlabor – energieintensive Prozesse wie starkes Heizen oder Kühlen sind nicht nötig. Die Forschenden berichten zudem von einer beeindruckenden Ausbeute von 92 Prozent, was die hohe Effizienz und das Potenzial für die industrielle Skalierung unterstreicht.

Im Mittelpunkt steht die Anwendung der Lossen-Umlagerung, einer klassischen Reaktion der organischen Chemie, die im 19. Jahrhundert von dem deutschen Chemiker Wilhelm Lossen beschrieben wurde. Die Innovation der neuen Methode besteht darin, diese Reaktion so zu modifizieren, dass sie mit lebenden Zellen kompatibel wird – ein Durchbruch für die Verbindung von moderner Biosynthese und traditioneller organischer Chemie.

Weitreichende Bedeutung für Recycling und Arzneimittelproduktion

Der Einsatz von gentechnisch veränderten E. coli eröffnet neue Möglichkeiten für umweltfreundliche Verwertungsmethoden, die über das Recycling von PET hinausgehen. Da PET nur einer von vielen problematischen Kunststoffen ist, lässt sich der Prozess prinzipiell auf andere Kunststoffarten und möglicherweise auch auf verschiedene Bakterienstämme übertragen, was bedeutende Fortschritte im Abfallmanagement und in der grünen Chemie ermöglichen könnte.

Wie der Biotechnologe Dr. Stephen Wallace von der Universität Edinburgh erläutert: „Unsere Forschung zeigt, dass PET-Kunststoff nicht bloß ein Schadstoff oder Rohstoff für neue Plastikprodukte ist – Mikroorganismen können daraus wertvolle Produkte gewinnen, darunter auch medizinisch relevante Wirkstoffe.“

Besonders bedeutsam ist die Verknüpfung von natürlicher Biochemie mit der Innovationskraft der synthetischen organischen Chemie. Die Verbindung natürlicher und künstlicher Umwandlungsprozesse ebnet so den Weg für nachhaltige Lösungen industrieller Herausforderungen. Mit weiterführender Forschung könnten solche mikrobiellen Produktionssysteme die Arzneimittelherstellung grundlegend verändern und sauberer, nachhaltiger sowie unabhängiger von endlichen Ressourcen gestalten.

Fazit

Die vorgestellte Innovation zeigt anschaulich, wie fortschrittliche Biotechnologie und grüne Chemie zusammenwirken, um zentrale Umweltprobleme anzugehen. E. coli-Bakterien, die Kunststoffabfälle in essenzielle Medikamente wie Paracetamol umwandeln, leisten nicht nur aktiven Umweltschutz durch Abfallreduktion, sondern eröffnen auch neue Wege für eine Arzneimittelherstellung ohne fossile Ausgangsstoffe. Je weiter diese Technologie erforscht und ausgebaut wird, desto realistischer wird die Vision nachhaltiger Recyclingprozesse und umweltbewusster Medikamentensynthese – und setzt damit ein starkes Signal für innovative Lösungen an der Schnittstelle von Umweltwissenschaft und Gesundheit.

Kommentare