4 Minuten

Unerwarteter Fast Radio Burst: Quelle als veralteter NASA-Satellit erkannt

Am 13. Juni 2024 registrierten Radioastronomen ein rätselhaftes und starkes Radiosignal, bekannt als Fast Radio Burst (FRB), das zu einer spannenden Entdeckung im Bereich der Radioastronomie führte. Im Gegensatz zu den meisten FRBs, die ihren Ursprung in weit entfernten astrophysikalischen Ereignissen Milliarden Lichtjahre entfernt haben, stammte dieses Signal überraschenderweise aus der unmittelbaren Nähe: dem längst stillgelegten NASA-Satelliten Relay 2, der seit Ende der 1960er Jahre inaktiver Bestandteil des Erdorbits ist.

Hintergrund: Erforschung des Ursprungs von Fast Radio Bursts

Fast Radio Bursts zählen zu den rätselhaftesten Phänomenen des Universums und zeichnen sich durch ihre enorme Energie sowie sehr kurze Dauer von nur wenigen Millisekunden aus. Manche FRBs setzen innerhalb eines Augenblicks so viel Radioenergie frei wie eine halbe Milliarde Sonnen. Diese kosmischen Radiosignale legen üblicherweise intergalaktische Distanzen zurück; bislang wurde nur ein einziger Ursprung innerhalb der Milchstraße ausfindig gemacht – ein Magnetar in etwa 30.000 Lichtjahren Entfernung. Mit fortschreitender Messtechnik steigt auch die Herausforderung, natürliche kosmische Signale zuverlässig von technisch verursachten Störungen durch den Menschen zu unterscheiden.

Die ASKAP-Entdeckung: Ortung des Radiosignals

Am 13. Juni 2024 verzeichnete ein Forscherteam um Dr. Clancy James an der Curtin University, tätig im International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR), einen kurzen Radioausbruch im Frequenzbereich von 695,5 bis 1.031,5 Megahertz. Hierfür nutzten sie das Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP). Nach detaillierter Analyse von Zeit- und Ausbreitungsmustern konnte das Signal nicht dem Weltall, sondern einem Objekt im nahen Weltraum zugeordnet werden – nur etwa 4.500 Kilometer von der Erde entfernt.

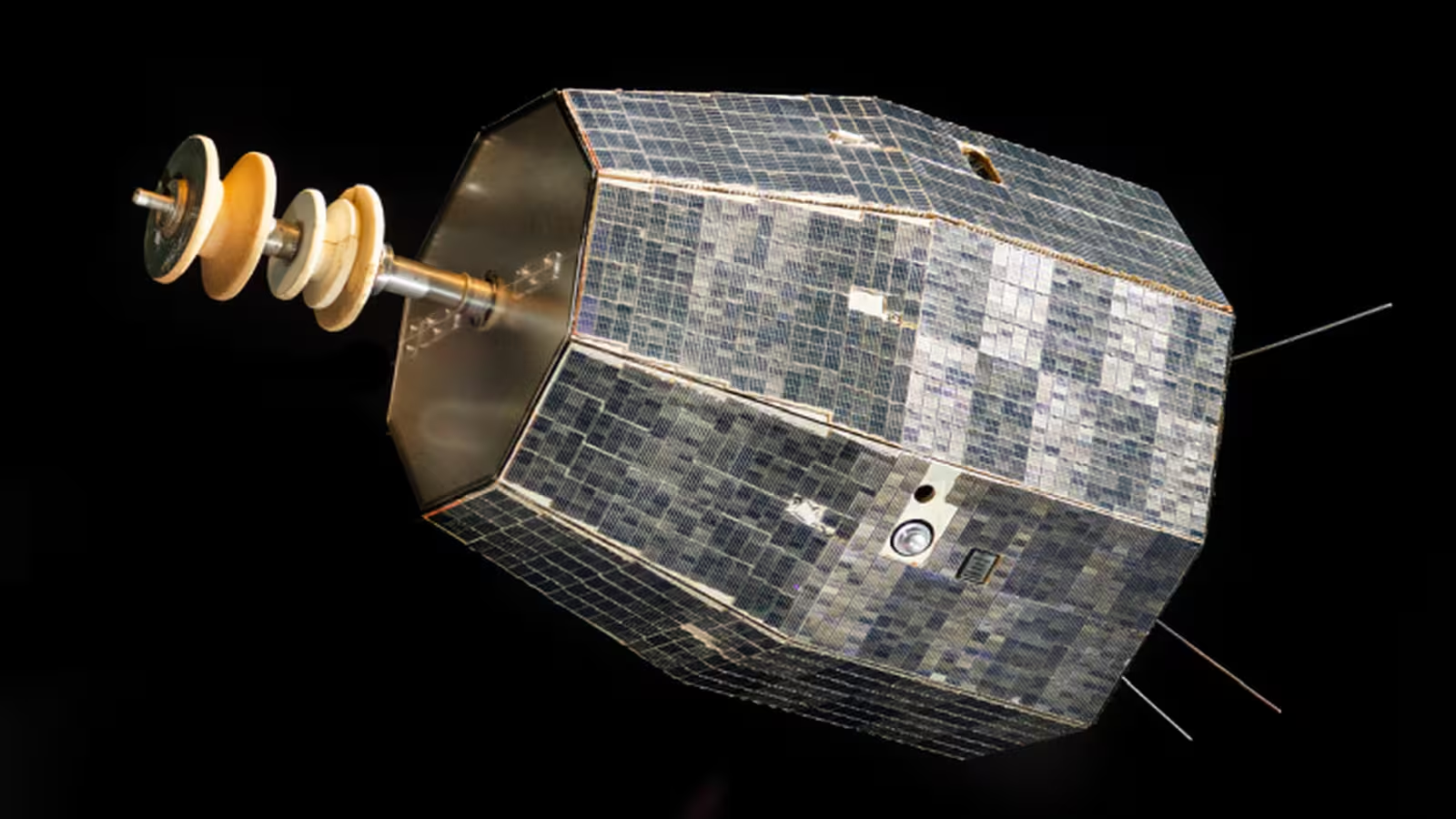

Zur Identifikation wurde die Signalzeit präzise mit aktuellen Satellitendaten mittels des Skyfield-Python-Moduls abgeglichen. Das Ergebnis zeigte eindeutig auf NORAD-ID 737 – besser bekannt als Relay 2, ein NASA-Satellit, der 1964 gestartet wurde und nach nur drei Jahren Betriebsdauer außer Dienst gestellt wurde. Seitdem zieht Relay 2 in Höhen von 1.867 bis 7.648 Kilometern als Relikt der frühen Raumfahrt seine Bahnen um die Erde.

Ursachenforschung: Elektrostatik oder Plasmentladung?

Nähere Untersuchungen schlossen eine Reflexion von Sonnenlicht aus, wie sie bei ähnlichen Falschmeldungen – etwa einem vermuteten Gammastrahlen-Ereignis – bereits für Fehldiagnosen sorgte. Vielmehr kamen zwei Ursachen infrage: eine Plasmentladung durch den Einschlag eines winzigen Mikrometeoriten oder eine elektroatische Entladung.

Elektrostatische Entladungen stellen ein bekanntes Risiko für Satelliten dar: Beim Passieren des Erdmagnetfelds sammeln Satelliten Ladungsträger an; überschreitet die aufgestaute Elektrizität einen kritischen Wert, kommt es zu plötzlichen, energiereichen Entladungen, die Radiowellen erzeugen. Ein vergleichbarer Mechanismus wurde bereits 2017 durch das Arecibo-Observatorium bei GPS-Satelliten nachgewiesen. Obwohl auch ein Mikrometeoriteneinschlag als Ursache möglich bleibt, halten die Forscher eine elektroatische Entladung im aktuellen Fall für am wahrscheinlichsten.

Folgen für Weltraumforschung und Satellitentechnologie

Der Nachweis eines solch kurzen Radiosignals im Gigahertz-Bereich von einem seit über einem halben Jahrhundert inaktiven Satelliten ist bemerkenswert und liefert neue Einblicke. Die Wissenschaftler erklären: "Die Beobachtung derart kurzer Bursts bei GHz-Frequenzen ist unerwartet und weist auf neue Möglichkeiten der Fernerkundung von Lichtbögen an Satelliten hin."

Die Ergebnisse verdeutlichen ein wachsendes Problem in der Radioastronomie: Angesichts der zunehmenden Zahl aktiver Satelliten und orbitalen Weltraumschrotts ist es wichtiger denn je, technische Störquellen von echten astrophysikalischen Phänomenen wie Fast Radio Bursts, Gravitationswellen oder hochenergetischen Teilchen zu unterscheiden. Solche Fehlalarme können leicht die Suche nach kosmischen Transienten erschweren und zu Fehldeutungen führen.

Auch jenseits der Grundlagenforschung zeigt die Studie, wie wichtig kontinuierliches Monitoring von Weltraumrisiken wie elektroatischen Entladungen ist. Solche Phänomene können nicht nur Satelliten ausfallen lassen, sondern in seltenen Fällen auch globale Kommunikations- und Navigationssysteme beeinträchtigen.

Expertenmeinungen und Ausblick

Dr. Clancy James, Leiter der ASKAP-Untersuchung, betont: "Unsere Beobachtung eröffnet neue Perspektiven für die Ferndetektion von elektroatischen Entladungen, die eine ernstzunehmende Bedrohung für Raumfahrzeuge darstellen, und zeigt gleichzeitig eine neue Quelle von Scheinsignalen bei Beobachtungen astrophysikalischer Transienten auf."

Künftig empfehlen Experten, bestehende Beobachtungsinstrumente anzupassen oder neue, spezialisierte Detektoren zu entwickeln, um solche Entladungen in Echtzeit überwachen und klassifizieren zu können. Dies würde die Zuverlässigkeit bei der Suche nach echten kosmischen Radiobursts steigern und zugleich die Sicherheit künftiger Satelliten im erdnahen Raum erhöhen.

Fazit

Die unerwartete Entdeckung eines äußerst starken Radioausbruchs vom längst verlassenen NASA-Relay-2-Satelliten liefert wichtige Erkenntnisse für Astrophysik und Satellitenforschung. Sie verdeutlicht, wie essenziell die Unterscheidung zwischen künstlichen und natürlichen Radiosignalen im immer dichter besiedelten Orbit geworden ist, und verbessert unser Verständnis, wie selbst alte Satelliten die Beobachtungen auch Jahrzehnte nach Missionsende noch beeinflussen können. Mit der wachsenden menschlichen Präsenz im All steigt zugleich die Notwendigkeit, wachsam gegenüber unerwarteten Störeinflüssen zu bleiben – und die Chance, von solchen kosmischen Anomalien zu lernen.

Kommentare