5 Minuten

Die unterschätzte Bedrohung durch Bauchspeicheldrüsenkrebs

Die Bauchspeicheldrüse ist ein oft übersehenes Organ, spielt jedoch eine entscheidende Rolle für unsere Gesundheit. Sie koordiniert die Verdauung und reguliert den Stoffwechsel durch die Ausschüttung wichtiger Enzyme und Hormone. Wenn dieses komplexe System gestört ist, sind die Folgen schwerwiegend. Bauchspeicheldrüsenkrebs, insbesondere das duktale Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse (PDAC), zählt zu den tödlichsten Krebsarten. Grund dafür sind die niedrigen Überlebensraten und das Fehlen von Symptomen bis in fortgeschrittene, oft nicht mehr behandelbare Stadien. Laut aktuellen Zahlen aus Großbritannien wurden zwischen 2017 und 2019 mehr als 10.700 Menschen mit Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert; 9.500 verloren ihr Leben an diese Krankheit. Das verdeutlicht die hohe Sterblichkeit und zunehmende Verbreitung dieser Krebsart.

PDAC entsteht in dem Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse, der das Organ mit dem Dünndarm verbindet. Wachsende Tumore in diesem Bereich können den Fluss von Verdauungsenzymen blockieren, den Energiestoffwechsel stören und chronische Müdigkeit verstärken—Symptome, die oft unspezifisch bleiben und daher spät erkannt werden. Diese heimtückische Entwicklung hat PDAC den Beinamen "stiller Killer" eingebracht.

Das Mikrobiom im Fokus: Stuhltests als neue Diagnosemethode

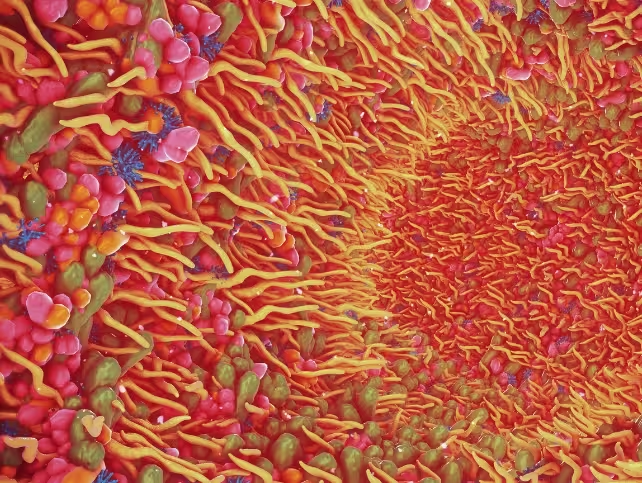

Um eine frühere und präzisere Diagnose von Bauchspeicheldrüsenkrebs zu ermöglichen, rücken Forscher nun eine ungewöhnliche, aber leicht zugängliche Ressource in den Mittelpunkt: die Stuhlprobe. Die Vorstellung, anhand von Stuhl Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erkennen, mag ungewöhnlich erscheinen, doch immer mehr Studien zeigen, welche wertvollen Gesundheitsinformationen in unseren Ausscheidungen stecken. Herzstück dieses innovativen Ansatzes ist das menschliche Darmmikrobiom—ein komplexes Ökosystem aus Billionen von Bakterienzellen, die menschliche Zellen sogar zahlenmäßig übertreffen. Diese Mikroben unterstützen nicht nur die Verdauung und das Immunsystem, sondern spiegeln auch dynamisch unseren Gesundheitszustand wider, inklusive Krankheitsentstehung und -verlauf.

Da PDAC meist in dem Bereich der Bauchspeicheldrüse entsteht, der direkt in den Verdauungstrakt mündet, ermöglicht die Analyse von Stuhl eine nicht-invasive und praktische Einsicht in das innere Geschehen des Körpers. Veränderungen im Mikrobiom können frühe Hinweise auf Bauchspeicheldrüsenkrebs geben—oft noch vor dem Auftreten klinischer Symptome.

Internationale Studien belegen Potenzial mikrobiom-basierter Krebsvorsorge

Weltweite Forschungskooperationen treiben die Entwicklung mikrobiom-basierter Diagnoseverfahren stark voran. Richtungsweisende Studien aus Japan, China und Spanien belegen die Verbindung zwischen Darmbakterien und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die aktuellsten Ergebnisse stammen aus einer internationalen Studie von 2025, durchgeführt von Forscherteams aus Finnland und Iran. Hier wurden Stuhlproben verschiedener Bevölkerungsgruppen entnommen, bakterielle DNA extrahiert und mittels 16S-rRNA-Gensequenzierung—einer Methode zur Identifizierung und Quantifizierung von Bakterienarten—analysiert.

Die Ergebnisse sprechen für sich: Menschen mit PDAC zeigten eine signifikant geringere bakterielle Vielfalt im Darm; einige Bakterienspezies waren überrepräsentiert, andere deutlich vermindert verglichen mit gesunden Kontrollgruppen. Besonders bemerkenswert: Das Forschungsteam entwickelte ein KI-Modell, das rein anhand des Mikrobiom-Profils zuverlässig zwischen Krebspatienten und Gesunden unterscheiden konnte. Damit wird ein minimal-invasives und präzises Screening von Bauchspeicheldrüsenkrebs möglich.

Technologische Fortschritte in der Mikrobiomforschung

Neben der 16S-rRNA-Analyse ermöglichen neue Technologien wie Shotgun-Metagenomsequenzierung inzwischen, das gesamte genetische Repertoire aller in der Stuhlprobe vorhandenen Bakterien zu erfassen. Das erhöht die Nachweisgenauigkeit und erlaubt einen noch tieferen Einblick in die Dynamik des Darmmikrobioms. Sogar die Übertragung von Bakterien zwischen Personen kann nachvollzogen werden—was neue Möglichkeiten in der Erforschung von Infektionskrankheiten und personalisierter Medizin eröffnet.

Solche Innovationen verändern das Verständnis von Gesundheit grundlegend: Anstatt nur auf die menschliche Genetik zu achten, wächst das Bewusstsein dafür, dass Körper und Mikrobiom ein untrennbares ökologisches Netzwerk bilden („Human-plus-Microbiome“-Perspektive). Diese Erkenntnisse verändern, wie Erkrankungen wie Krebs wahrgenommen, diagnostiziert und künftig vielleicht auch verhindert werden.

Erkenntnisse auch über Bauchspeicheldrüsenkrebs hinaus

Das diagnostische Potenzial der Mikrobiomanalyse reicht weit über Bauchspeicheldrüsenkrebs hinaus. Am Quadram Institute wenden Forscher ähnliche Sequenziertechnologien und KI-gestützte Datenanalyse bereits bei der Erforschung von Darmkrebs an. Bereits tausende Stuhlproben wurden ausgewertet, um bakterielle Genome zu rekonstruieren und das Zusammenspiel zwischen Bakterien und menschlichem Wirt im Kontext von Krebs besser zu verstehen.

Neue Studien lassen auf eine wechselseitige Beziehung zwischen Krebs und dem Darmmikrobiom schließen: Bestimmte bakterielle Profile können auf eine Erkrankung hinweisen, während Krebs wiederum die mikrobielle Zusammensetzung beeinflusst—ein Effekt, der auch bei anderen Krankheiten wie Parkinson beobachtet wird. Professor Tim Spector, ein führender Mikrobiomforscher, betont: „Wenn wir das Zusammenspiel zwischen unseren Mikroben und Krankheiten verstehen, erschließen sich ganz neue Wege zur Frühdiagnose und Therapie.“

Durch biotechnologische Fortschritte und künstliche Intelligenz werden diese komplexen Zusammenhänge immer besser entschlüsselt. KI-basierte Modelle können riesige Mengen an genetischen und klinischen Daten effizient verarbeiten und auffällige Muster oder Marker identifizieren, die konventionellen Analysen verborgen bleiben.

Zukunftsperspektiven und klinische Anwendung

Obwohl die Mikrobiom-basierte Krebsdiagnostik noch in der Entwicklung steckt, wecken diese Ansätze große Hoffnungen: Früherkennung, bessere Behandlungserfolge und schonendere Untersuchungen könnten zur Realität werden. Der Übergang in die klinische Routine erfordert jedoch umfassende Validierung, Langzeitstudien und Berücksichtigung der Vielfalt in der Bevölkerung und bei Krankheitsbildern.

Die Integration von Mikrobiomanalysen in onkologische Vorsorge könnte Präventionsmedizin revolutionieren und die frühzeitige Entdeckung bislang verborgen verlaufender Krebsarten ermöglichen. Je besser Forscher die „mikrobielle Signatur“ von Krebserkrankungen und chronischen Leiden kartieren, desto eher werden individuelle Risikoeinschätzungen und gezielte Therapien möglich.

Fazit

Die Entschlüsselung des menschlichen Darmmikrobioms revolutioniert unser Verständnis von Gesundheit und Krankheit, indem bislang verborgen gebliebene biologische Signale sichtbar werden. Die Möglichkeit, Bauchspeicheldrüsenkrebs frühzeitig per Stuhlanalyse zu erkennen, ist ein vielversprechender Fortschritt—potential lebensrettend, da der stille Killer so früher und besser behandelbar wird. Fortschritte in Genetik, Biotechnologie und künstlicher Intelligenz sind entscheidend, um das Potenzial mikrobiom-basierter Diagnostik voll auszuschöpfen und eine Zukunft einzuleiten, in der Früherkennung, Präzision und nicht-invasive Verfahren zum Standard werden.

Kommentare