6 Minuten

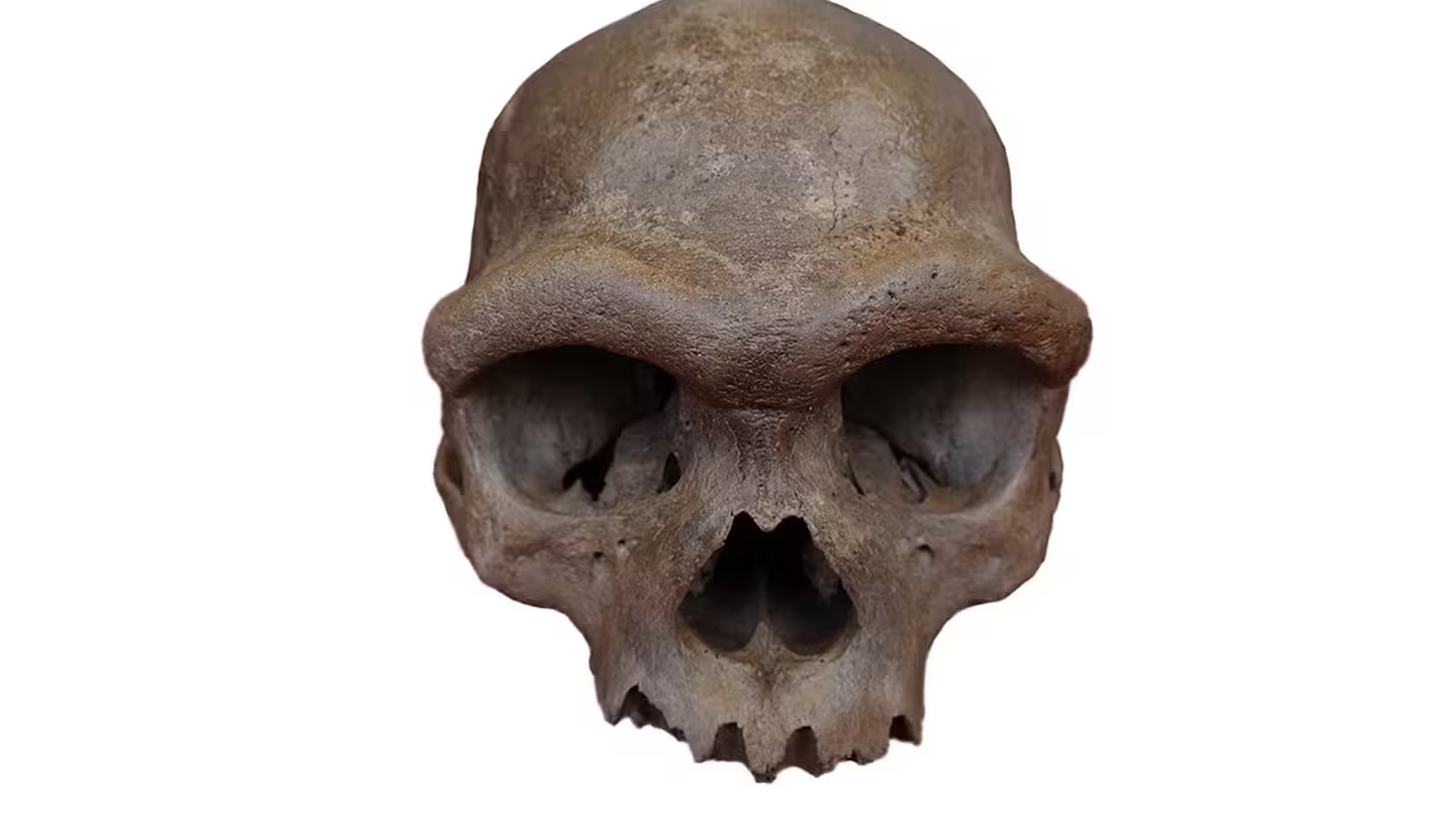

In einer bahnbrechenden archäologischen Entdeckung haben Wissenschaftler bestätigt, dass ein 146.000 Jahre alter Schädel aus Nordchina einer rätselhaften Linie ausgestorbener Menschen angehört, die eng mit dem modernen Homo sapiens verwandt ist: den Denisova-Menschen. Aufgrund seines Fundorts am Longjiang („Drachenfluss“) wird das Fossil populär als „Dragon Man“ bezeichnet und verändert maßgeblich unser Verständnis der menschlichen Abstammung sowie der komplexen Evolution archaischer Homininen.

Hintergrund: Die Suche nach verlorenen menschlichen Vorfahren

Seit Jahren versuchen Paläoanthropologen, den verzweigten Stammbaum der Menschheit zu rekonstruieren. Während Homo sapiens und Neandertaler im Fossilbericht gut dokumentiert sind, blieben Populationen wie die Denisova-Menschen lange weitgehend unentdeckt. Erstmals wurde die Denisova-Linie 2010 durch genetische Analysen eines Fingerknochens aus der Denisova-Höhle in Sibirien bekannt. Dieses Ergebnis offenbarte eine bisher unbekannte, archaische Menschenform. Allerdings standen über ein Jahrzehnt lang nur fragmentarische Überreste zur Verfügung, was viele Fragen zur Anatomie, Migration und zu den Beziehungen der Denisova-Menschen zu anderen Homo-Arten offenließ.

Die Entdeckung des Dragon Man: Die Denisova-Menschen neu entdeckt

Der als Homo longi bezeichnete Dragon Man-Schädel, entdeckt in Nordostchina, fiel sofort durch seine außergewöhnliche Kombination archaischer und moderner Merkmale auf. Auffällig sind robuste Gesichtsknochen, ausgeprägte Überaugenwülste und ein großes Schädelvolumen – Merkmale, die ihn von anderen bekannten Homininen in Ostasien unterscheiden. Ursprünglich vermuteten einige Forscher, dass es sich um eine eigene Art, Homo longi, handeln könnte. Neuere genetische und Proteinanalysen liefern jedoch überzeugende Hinweise darauf, dass Dragon Man tatsächlich ein Denisova-Mensch ist.

Dr. Qiaomei Fu, die die Identifizierung des ursprünglichen Denisova-Genoms maßgeblich geprägt hat, leitete die aktuellen Analysen am Dragon Man-Schädel. Ihr Team untersuchte speziell die Felsenbein-Region des Schädels, die oft noch nach Tausenden von Jahren altes Erbmaterial bewahrt. Trotz schwieriger Bedingungen gelang es mit modernen Proteinanalysen, 95 Proteine aus dem Fossil zu identifizieren. Vier davon unterscheiden sich zwischen homininen Linien – drei davon stimmen exakt mit bekannten Denisova-Profilen überein und untermauern somit die genetische Zuordnung.

Wissenschaftliche Methoden zwischen Vergangenheit und Gegenwart

Angesichts des hohen Alters des Fossils ist die gewinnbringende DNA-Extraktion äußerst schwierig. Während in dichten Schädelknochen manchmal biologische Spuren erhalten bleiben, ist der Großteil der DNA nach zehntausenden Jahren meist zerfallen. Daher setzen Forscher vermehrt auf Paläoproteomik – die Analyse prähistorischer Proteine, die deutlich langlebiger sind als DNA. Der Dragon Man diente als Prüfstein für diese Methoden. Die Analyse von Knochenproteinen wie Kollagen gibt wertvolle Aufschlüsse über Abstammung und evolutionäre Zusammenhänge, weil sich Proteine in populationsspezifischen Mustern verändern.

Als weiteren innovativen Schritt analysierte Fu’s Team Zahnstein von dem im Schädel erhaltenen Zahn. Zahnstein kann gelegentlich Reste von Wirts-DNA schützen. Obwohl bakterielles Erbmaterial überwog, fanden die Forscher eine kleine Menge uralter menschlicher DNA. Diese wies 27 Genvarianten auf, die nur von zuvor sequenzierten Denisova-Individuen bekannt sind, jedoch bei modernen Menschen fehlen – laut Fu’s in „Science“ und „Cell“ veröffentlichten Ergebnissen ein starker Beleg für die Denisova-Zugehörigkeit.

Fachkommentare und aktuelle Debatten

Obwohl der spektakuläre Fund weltweit für Aufsehen sorgt, gibt es Kontroversen um die Methoden und Schlussfolgerungen. Der Paläoanthropologe Xijun Ni, der das Fossil ursprünglich als Homo longi klassifizierte, verweist auf die anhaltende Gefahr von Verunreinigungen, da der Schädel vielfach wissenschaftlich untersucht wurde. Fu räumt ein, dass modernes Material am Fossil vorhanden war, hält jedoch die analysierten Sequenzen für eindeutig alt – mit spezifischen Denisova-Markern, die in modernen Populationen nicht zu finden sind.

Unabhängig von der genetischen Bestätigung erwacht mit dem Fund auch eine alte Debatte der Paläoanthropologie zu neuem Leben: Wie soll man diese archaischen Menschen formenmäßig klassifizieren? Da die Denisova-Menschen bislang keine formale Artenbezeichnung erhalten haben – während Homo longi nun etabliert ist – fordern einige Forscher, sämtliche Denisova-Funde unter dem neuen Namen zu vereinen. Andere, wie der Genetiker Svante Pääbo, warnen vor einer vorschnellen Umbenennung und betonen die enge Verflechtung zwischen Neandertalern, Denisova-Menschen und frühen Homo sapiens, einschließlich nachweislicher Vermischung und fortpflanzungsfähiger Nachkommen. Pääbo empfiehlt eine flexible Herangehensweise und betrachtet diese Gruppen als eng verwandte Linien innerhalb des weiteren Homo-sapiens-Komplexes.

Folgen für die Menschheitsgeschichte und genetisches Erbe

Der Dragon Man-Schädel liefert mehr als ein einmaliges Fossil – er ist ein Schlüssel zur Verbreitung und Anpassungsfähigkeit der Denisova-Menschen im eiszeitlichen Eurasien. Im Gegensatz zu früheren, meist fragmentarischen Funden wie Zähnen oder Fingerknochen ermöglicht der nahezu vollständige Schädel erstmals vergleichende Anatomiestudien, die das Erscheinungsbild frühmenschlicher Populationen näher beleuchten. In Verbindung mit anderen Fossilien und genetischen Daten können Forscher zentrale Fragen nach Ausbreitung, Interaktion mit Neandertalern und frühen modernen Menschen sowie nach den Anpassungsstrategien der Denisova-Menschen in unterschiedlichen Lebensräumen untersuchen.

Moderne Studien zeigen, dass es ausgedehnte genetische Vermischung zwischen Denisova-Menschen, Neandertalern und Homo sapiens gab. Denisova-DNA ist bis heute in vielen Bevölkerungsgruppen Asiens, Ozeaniens und des Pazifikraumes nachweisbar. Einige vererbte Merkmale, wie Höhenanpassung oder bestimmte Immunantworten, gehen direkt auf diesen archaischen Beitrag zurück.

Neue Technologien in der Paläogenetik

Fortschritte in der Sequenzierung alter DNA und in der Paläoproteomik revolutionieren die Erforschung menschlicher Ursprünge. Neben klassischer Kern- und Mitochondrien-DNA analysieren Wissenschaftler zunehmend Proteinfragmente, die neue Einblicke in Stammesgeschichte, Physiologie und Anpassungen ausgestorbener Menschenlinien bieten. So gelang es 2019 mithilfe von DNA-Hypermethylierungsanalysen, das Skelett von Denisova-Menschen erstmals zu rekonstruieren. Der Fund des Dragon Man unterstreicht das Potenzial solcher Technologien und bietet eine wertvolle Grundlage zur Rekonstruktion des menschlichen Stammbaums.

Herausforderungen, Nomenklatur und Ausblick der Forschung

Die weltweite Wissenschaft arbeitet stetig daran, Artgrenzen, genetische Vermischung und den Wandelstum der Evolution besser zu verstehen. Der Fall Dragon Man zeigt, wie eng Genetik, Morphologie und Taxonomie heute miteinander verzahnt sind – und wie neue Fossilien sowie bessere Analysen unser Bild der Menschheitsentwicklung weiter präzisieren können. Die Diskussion, ob Denisova-Menschen und Homo longi zusammengefasst oder getrennt geführt werden sollen, spiegelt diese modernen Herausforderungen wider.

Fest steht: Denisova-Menschen sind, ebenso wie Neandertaler, nicht bloß „andere“ oder evolutionäre Sackgassen. Sie sind ein integraler Teil der menschlichen Geschichte und haben unser biologisches wie kulturelles Erbe mitgeprägt. Entdeckungen wie Dragon Man heben nicht nur unser Verständnis prähistorischer Wanderungen und Anpassungen auf eine neue Ebene, sondern stellen auch die Frage, was Menschsein letztlich bedeutet.

Fazit

Die Identifizierung des Dragon Man als Denisova-Mensch markiert einen Meilenstein in der Paläoanthropologie und Evolutionsforschung am Menschen. Das Fossil schließt eine entscheidende Lücke, indem es genetische Signale mit anatomischen Merkmalen verbindet und den Bogen von unseren rätselhaften Vorfahren bis in die heutige Zeit spannt. Auch wenn die Debatten um Klassifizierung und Methodik weitergehen, vertieft der Fund unser Verständnis für die Komplexität der Menschheitsgeschichte, das geteilte genetische Erbe der globalen Bevölkerung und den Einfluss moderner Technologien auf den Fortschritt der Forschung. Zukünftige Entdeckungen versprechen, das geheimnisvolle Kapitel der archaischen Menschen weiter zu erhellen – und damit auch unser eigenes.

Kommentare