3 Minuten

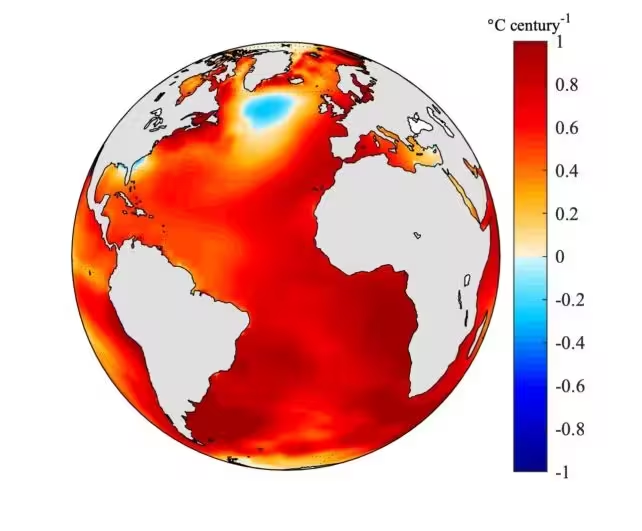

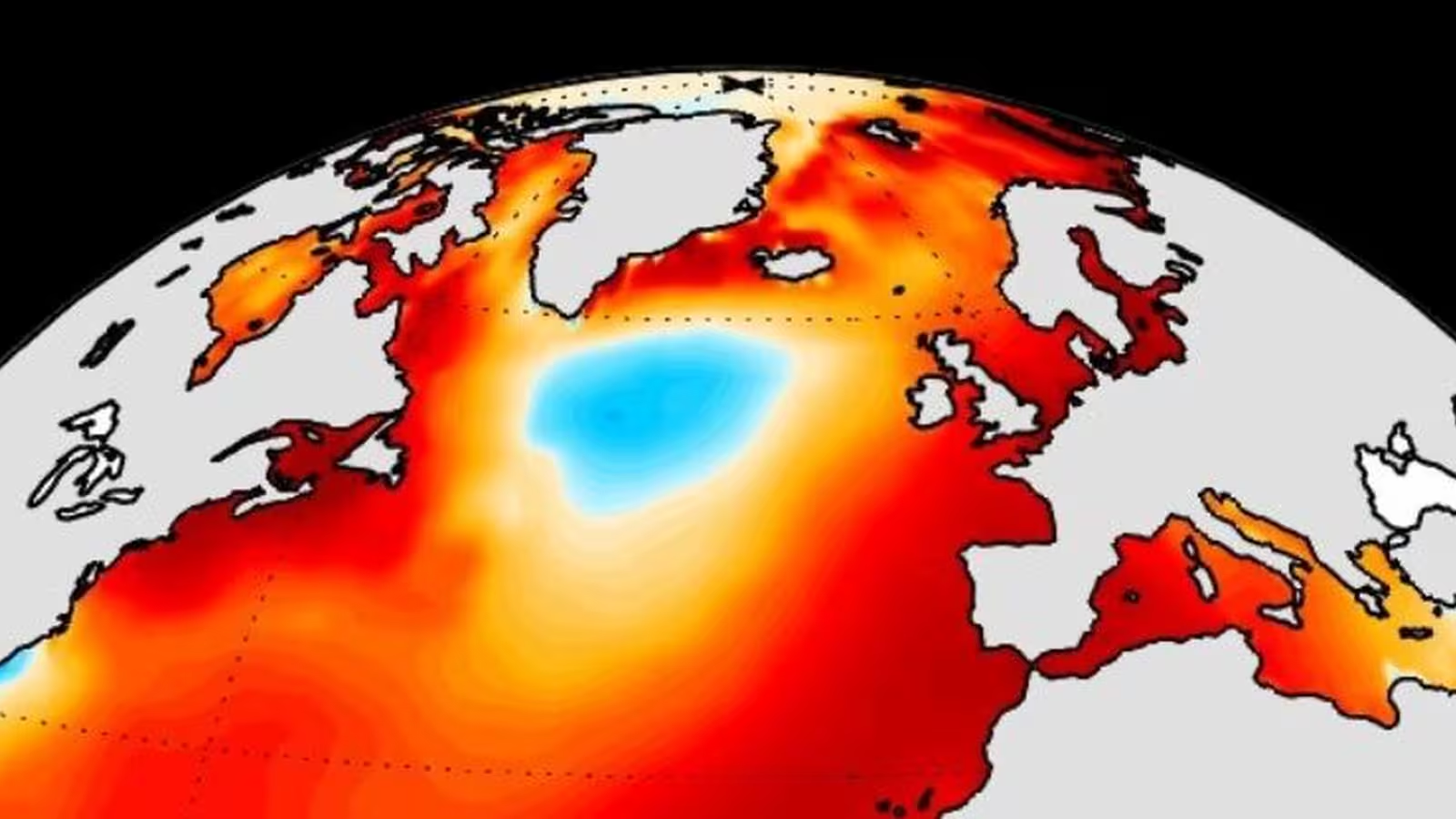

Seit über einem Jahrhundert hält sich südlich von Grönland ein ungewöhnliches Areal mit kaltem Wasser, das dem globalen Trend immer wärmerer Ozeane trotzt. Dieses sogenannte "Cold Blob" gibt Klimawissenschaftlern weiterhin Rätsel auf, denn es stellt eine markante Ausnahme im Kontext steigender Meeresoberflächentemperaturen durch den Klimawandel dar.

Die Wissenschaft hinter dem Cold Blob: Erforschung eines ozeanischen Rätsels

Um diesem Phänomen auf den Grund zu gehen, untersuchten der Klimaforscher Dr. Wei Liu von der University of California, Riverside, und der Ozeanograph Dr. Kai-Yuan Li über 100 Jahre umfassende Temperatur- und Salzgehaltsdaten der Ozeane. Ihre Analysen zeigten: Das Kältegebiet ist keineswegs nur ein Oberflächenphänomen, sondern reicht bis in eine Tiefe von 3.000 Metern. Damit ist der Cold Blob ein großflächiges und langanhaltendes Merkmal des Nordatlantiks.

Das Forschungsteam verglich systematisch Beobachtungsdaten mit verschiedenen Klimamodellen. Bemerkenswert: Nur eine Modell-Simulation konnte das beobachtete Abkühlungsmuster realistisch abbilden – und zwar ein deutliches Abschwächen der Atlantischen Meridionalen Umwälzströmung (AMOC), eines zentralen Bestandteils der globalen Ozeanzirkulation.

Die AMOC verstehen: Schlüsselfaktor für das globale Klima

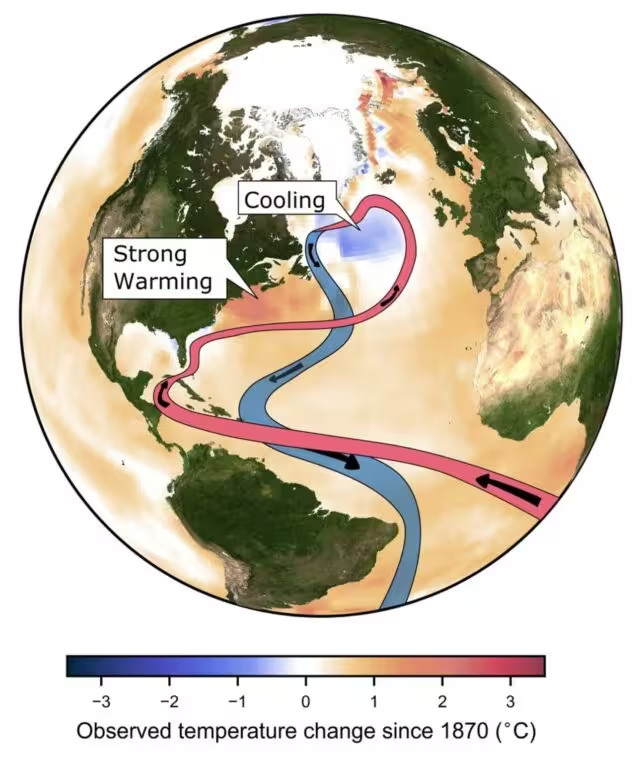

Die Atlantische Meridionale Umwälzströmung bewegt warmes, salzreiches Wasser aus den Tropen nordwärts in den Nordatlantik. Dort kühlt das Wasser ab, wird dichter und sinkt in große Tiefen, bevor es südwärts zurückfließt. Dieser Prozess ist entscheidend für die Regulierung des Erdklimas und die Umverteilung von Wärme in den Weltmeeren.

Durch den menschengemachten Klimawandel schmilzt jedoch verstärkt das arktische Eis, sodass das Schmelzwasser in den Nordatlantik gelangt. Dadurch nimmt der Salzgehalt des Meerwassers ab, die Dichte sinkt, und die Umwälzbewegung der AMOC wird gestört. Die Analyse von Li und Liu bestätigt: Vor allem nahe abschmelzender Gletscher im Norden wurde kontinuierlich geringere Salinität gemessen, während südlich – nahe am Äquator – durch die geschwächte Zirkulation der Salzgehalt stieg.

Von 1900 bis 2005 ist die Stärke der AMOC laut Berechnungen der Wissenschaftler von -1,01 auf -2,97 Millionen Kubikmeter Wasser pro Sekunde gesunken. Dieses deutliche Nachlassen erklärt die Beständigkeit und Tiefe des Cold Blob südlich von Grönland.

Folgen für Klima und Ökosysteme

Eine Abschwächung der AMOC hat weitreichende Konsequenzen für das globale Klima. Sollte sich die Umwälzströmung weiter verlangsamen oder sogar zum Erliegen kommen, wie Klimamodelle prognostizieren, wären weltweite Klimamuster betroffen. Tropische Monsune könnten instabil werden und Europa sowie Nordamerika drohen künftig deutlich kältere Winter. Auch Meeresökosysteme, Fischerei und die weltweite Ernährungssicherheit wären gefährdet.

Wie Li betont: "Unsere Untersuchung zeigt, dass die AMOC seit über 100 Jahren schwächer wird – und dieser Trend wird anhalten, solange Treibhausgasemissionen weiter steigen."

Fazit

Die Erforschung der Ursachen hinter dem Cold Blob im Nordatlantik verdeutlicht, wie eng Klimasysteme miteinander verknüpft sind und welch tiefgreifende Folgen vom Menschen ausgelöster Wandel haben kann. Angesichts der verlangsamten, wärme- und salzgetriebenen Ozeanzirkulation warnen Wissenschaftler vor gravierenden und womöglich unumkehrbaren Veränderungen für Klima, Ökosysteme und Gesellschaft. Weitere Forschung und konsequente Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasen sind unerlässlich, um die Risiken besser zu verstehen und ihnen entschlossen entgegenzuwirken.

Kommentare