4 Minuten

Das subtile Leuchten des Gehirns: Wissenschaftlicher Hintergrund

Seit Jahrzehnten fasziniert die Biolumineszenz Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Dieses Leuchten ist in der Natur vor allem bei Glühwürmchen, Quallen und bestimmten Pilzen verbreitet. Während Menschen für gewöhnlich nicht mit sichtbarer Lichtemission in Verbindung gebracht werden, mehren sich seit dem frühen 20. Jahrhundert Hinweise darauf, dass menschliches Gewebe ein extrem schwaches Leuchten abgibt. Diese Emissionen werden als Biophotonen oder ultraschwache Photonenemissionen (UPE) bezeichnet. Sie sind mit bloßem Auge nicht erkennbar, doch ermöglichen moderne Technologien inzwischen die genaue Untersuchung dieses Phänomens.

Biophotonen liegen im nah- bis sichtbaren Lichtspektrum und gelten als Nebenprodukt der Stoffwechselprozesse in unseren Zellen. Zwar sendet jedes Objekt mit einer Temperatur über dem absoluten Nullpunkt elektromagnetische Strahlung aus, doch UPE unterscheiden sich deutlich von gewöhnlicher Wärmestrahlung und gelten als charakteristische Signale biologischer Aktivität.

Messung des Leuchtens: Experimentelle Ansätze und Methoden

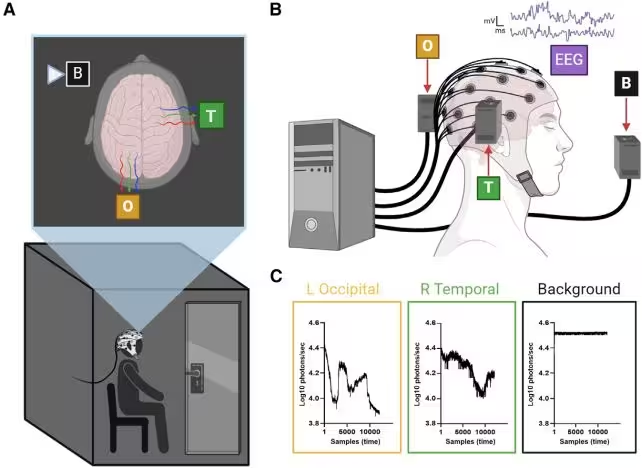

Eine aktuelle Pilotstudie unter Leitung der Biologin Dr. Hayley Casey von der Algoma University in Kanada hat die Forschung zu Biophotonen im menschlichen Gehirn vorangebracht. Das Team untersuchte ultraschwache Photonenemissionen aus dem Gehirn gesunder Probanden unter unterschiedlichen Bedingungen, um herauszufinden, ob die Lichtsignale mit bestimmten Hirnfunktionen zusammenhängen könnten.

Die Versuchspersonen befanden sich dafür in komplett dunklen Räumen, um Störeinflüsse durch Umgebungslicht auszuschließen. Jede Person trug eine EEG-Kappe, die die elektrische Aktivität des Gehirns aufzeichnet. Um die Probanden herum waren hochempfindliche Photomultiplier–Röhren positioniert, spezielle Detektoren, die auch geringste Lichtmengen registrieren können.

Die Messungen fanden sowohl in Ruhe als auch während Aufgaben zur auditiven Wahrnehmung statt, jeweils im Dunkeln. In allen Situationen konnten die Wissenschaftler eindeutig UPE vom Kopf der Teilnehmenden messen. Interessanterweise zeigten Intensität und Muster der Biophotonen-Emissionen enge Korrelationen mit Veränderungen in der EEG-Aktivität – ein deutlicher Hinweis auf eine Verbindung zwischen UPE und funktionalen Zuständen des Gehirns.

Zentrale Erkenntnisse: Gehirnfunktion anhand ultraschwacher Photonen verfolgen

Die Studie unterstreicht, dass sich biophotonische Signale aus dem Gehirn zuverlässiger von Hintergrundrauschen abgrenzen lassen, als bislang angenommen. Besonders bei bestimmten kognitiven Aufgaben stabilisierten sich die UPE-Muster und zeigten eine konsistente Signatur, die mit speziellen neuronalen Aktivitäten verbunden ist.

Damit legen die Forschungsergebnisse das Fundament für eine neue Methode: die Photoenzephalographie. Dieses von den Forschern vorgeschlagene Verfahren könnte Gesundheit und Funktion des Gehirns nichtinvasiv durch die Analyse von Biophotonen beurteilen – ganz ohne Elektroden oder bildgebende Substanzen wie bei herkömmlicher EEG- oder MRT-Diagnostik.

Wie Dr. Casey und ihr Team berichten: „Wir konnten zeigen, dass UPE-Signale aus dem Gehirn von Hintergrundphotonen unterschieden werden können. Zudem deuten die Ergebnisse darauf hin, dass sich bei bestimmten Aufgaben ein stabiler Wert der UPE ergibt.“ Diese Ergebnisse bieten neue Ansätze zur Erforschung des lebenden Gehirns.

Potenzielle Anwendungen und Perspektiven

Aktuell untersuchen Neurowissenschaftler, inwiefern anatomische Unterschiede oder neurologische Erkrankungen die Intensität und Verteilung biophotonischer Emissionen des Gehirns beeinflussen. Ein individuelles UPE-„Profil“ könnte ermöglichen, persönliche Referenzwerte zu erstellen, anhand derer abnormale Veränderungen – etwa bei Erkrankungen oder Schädel-Hirn-Trauma – frühzeitig erkannt werden.

Für die künftige Anwendung in der neurologischen Diagnostik ist zudem die Weiterentwicklung der Photodetektoren entscheidend. Verbesserte Filter- und Verstärkersysteme sollen helfen, aussagekräftige UPE-Muster bei gesunden wie kranken Probanden klar herauszufiltern. Die Forscher betonen, dass neue technische Lösungen entscheidend sein werden, um UPE-„Signaturen“ zuverlässig klinisch zu nutzen und neue Diagnosemöglichkeiten für die Neurowissenschaften zu erschließen.

Fazit

Das verborgene Licht des menschlichen Gehirns – für das menschliche Auge unsichtbar, aber mit moderner Medizintechnik messbar – könnte die medizinische und wissenschaftliche Betrachtung der Gehirnfunktion grundlegend verändern. Zwar steht die Photoenzephalographie noch am Anfang ihrer Entwicklung, doch ihr Potenzial, ein nichtinvasives, unmittelbares Monitoring von Hirnstoffwechsel und -dynamik zu ermöglichen, ist sowohl aus wissenschaftlicher als auch medizinischer Sicht vielversprechend. Mit fortschreitender Forschung könnten die ultraschwachen Photonen des Gehirns künftig dabei helfen, neuronale Prozesse und Bewusstsein besser zu verstehen und innovative Diagnostik im Bereich Neurologie zu etablieren.

Kommentare