4 Minuten

Alzheimer-Krankheit: Eine weltweite Gesundheitsherausforderung

Die Alzheimer-Krankheit ist die weltweit häufigste Form der Demenz und macht etwa 60 bis 70 Prozent aller Demenzdiagnosen aus. Etwa alle drei Sekunden tritt weltweit ein neuer Fall auf, was erhebliche medizinische und gesellschaftliche Herausforderungen mit sich bringt. Trotz bedeutender Fortschritte in der Neurowissenschaft fehlt bisher eine wirksame Heilung, da Alzheimer eine komplexe Erkrankung mit zahlreichen, noch nicht vollständig verstandenen Einflussfaktoren ist.

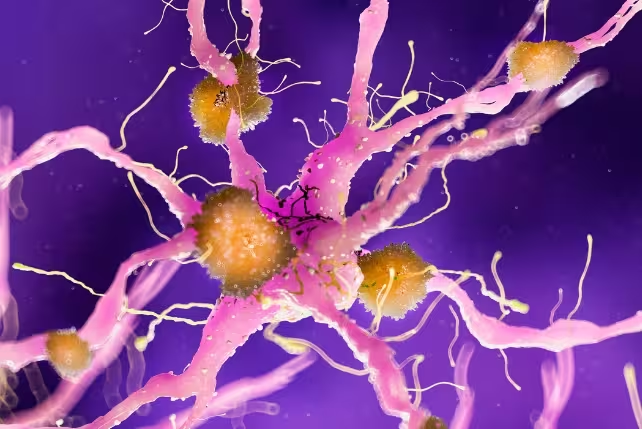

Wissenschaftlicher Hintergrund: Proteine im Zentrum der Alzheimer-Forschung

Im Fokus der Alzheimer-Pathologie stehen zwei fehlgefaltete Proteine: Amyloid-Beta und Tau. Studien zeigen, dass sich Amyloid-Beta in Form klebriger Plaques an den Außenseiten von Nervenzellen ablagert und deren Kommunikation stört. Im Inneren der Nervenzellen sammelt sich das Tau-Protein und bildet typische „neurofibrilläre Bündel“, die die normale Zellfunktion beeinträchtigen und letztlich zum Zelltod führen. Diese Plaques und Tau-Verklumpungen gelten als Hauptmerkmale im Gehirn von Alzheimer-Patienten und stehen seit Jahrzehnten im Zentrum der Forschung.

Dieses etablierte Konzept, bekannt als Amyloid-Hypothese, hat die Entwicklung moderner Alzheimer-Therapien geprägt. Inzwischen sind monoklonale Antikörper zugelassen, die Amyloid-Beta aus dem Gehirn entfernen sollen. Sie zeigen jedoch nur im frühen Stadium der Alzheimer-Krankheit Wirkung und bringen erhebliche Risiken wie Hirnschwellungen und Blutungen mit sich. Außerdem zielen diese Medikamente lediglich auf Amyloid-Beta ab und lassen die Tau-Pathologie bisher unberücksichtigt.

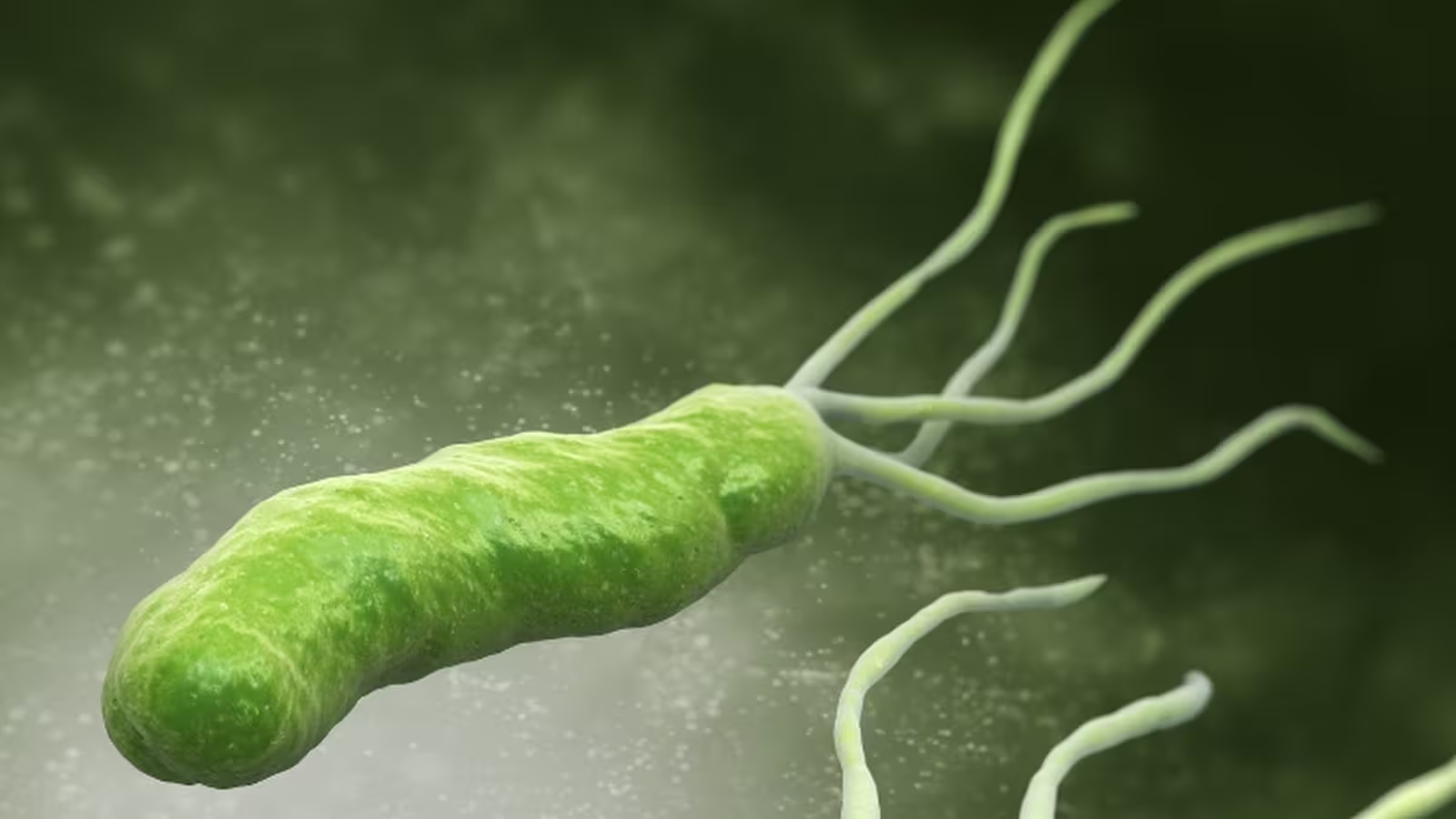

Helicobacter pylori: Von Magengeschwüren zur Gehirngesundheit?

Unerwartete wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass ein Molekül aus Helicobacter pylori, dem Bakterium, das vor allem Magengeschwüre verursacht, die Ablagerung sowohl von Amyloid-Beta als auch von Tau hemmen kann. Diese Entdeckung legt nahe, dass ein ursprünglich als schädlich eingestuftes Bakterium wichtige Hinweise auf die Prävention neurodegenerativer Erkrankungen liefern könnte.

Ursprünglich untersuchten Forschende sogenannte Biofilme – Schutzgemeinschaften von Bakterien, zu denen auch H. pylori gehört. Biofilme werden durch Proteinablagerungen stabilisiert, die Amyloiden im menschlichen Gehirn ähneln. Daher stellte sich die Frage, ob H. pylori auch die Bildung menschlicher Amyloide beeinflussen kann.

Das CagA-Protein: Doppelte Wirkung

Das Augenmerk richtete sich auf das CagA-Protein von H. pylori, das aus zwei Abschnitten besteht: Einem für Zellen schädlichen C-terminalen Segment und einem bislang wenig erforschten N-terminalen Abschnitt. Als Forschende den N-terminalen Abschnitt („CagAN“) isolierten, stellten sie fest, dass CagAN die Amyloid-Bildung bei Bakterienarten wie Escherichia coli und Pseudomonas deutlich reduzierte. Daraufhin prüfte das Forschungsteam, ob dieser Effekt auch gegenüber menschlichem Amyloid-Beta besteht.

Im Labor: Hemmung schädlicher Proteinablagerungen

In kontrollierten Laborversuchen wurden Amyloid-Beta-Moleküle mit und ohne Zugabe von CagAN inkubiert. Mithilfe modernster Methoden wie Fluoreszenzanalysen und Elektronenmikroskopie zeigte sich, dass die Bildung von Amyloid-Beta-Aggregaten in den mit CagAN behandelten Proben stark reduziert war. Selbst in sehr niedrigen Konzentrationen verhinderte CagAN die Entstehung von Amyloid-Ansammlungen nahezu vollständig.

Mittels Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) und computergestützter Modellierung zeigten sich die Mechanismen: CagAN interagiert direkt mit Amyloid-Beta und blockiert dessen Aggregation. Darüber hinaus wurde entdeckt, dass CagAN auch die Verklumpung des Tau-Proteins hemmt. Somit wirkt der Bakterien-Proteinabschnitt gleichzeitig gegen beide zentralen Alzheimer-Proteine.

Weitere Perspektiven für neue Therapieansätze

Zusätzliche Experimente zeigen, dass dieses Proteinfragment nicht nur bei Alzheimer wirkt: Es hemmt auch die Aggregation von Islet-Amyloid-Polypeptid (IAPP), das mit Typ-2-Diabetes in Verbindung steht, und von Alpha-Synuclein, das als Auslöser der Parkinson-Krankheit gilt. Da diese Erkrankungen alle durch eine schädliche Amyloid-Ablagerung gekennzeichnet sind, könnte CagAN ein gemeinsamer therapeutischer Ansatzpunkt für verschiedene Krankheiten sein.

Neue Wege für zukünftige Alzheimer-Behandlungen?

Die Erkenntnis, dass ein Fragment des Helicobacter pylori-Proteins sowohl Amyloid-Beta als auch Tau blockieren kann, eröffnet neue Möglichkeiten in der Alzheimer-Therapie. Künftig könnten bakterielle Proteine wie CagAN – oder Abwandlungen davon – entwickelt werden, um bereits in sehr frühen Stadien neurodegenerativer Erkrankungen einzugreifen, bevor schwerwiegende Hirnschäden entstehen.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass manche Bakterien, die bislang nur mit Krankheiten in Verbindung gebracht wurden, auch Moleküle mit schützender Wirkung enthalten können. Anstatt alle Mikroben pauschal zu bekämpfen, sollte die Präzisionsmedizin künftig besser zwischen schädlichen und potenziell nützlichen mikrobiellen Faktoren unterscheiden.

Zu beachtende Einschränkungen und nächste Forschungsschritte

Es ist wichtig zu betonen, dass sich diese Forschung noch in der frühen, experimentellen Phase befindet. Die bisherigen Ergebnisse stammen ausschließlich aus Laboruntersuchungen (in vitro), Studien an Tiermodellen und am Menschen stehen noch aus. Aktuell konzentrieren sich die Experten darauf, die genaue Wirkungsweise von CagAN auf molekularer Ebene zu verstehen und dessen Sicherheit und Wirksamkeit im lebenden Organismus zu prüfen.

Frühere Studien zu Zusammenhängen zwischen H. pylori-Infektionen und Alzheimer lieferten widersprüchliche Ergebnisse. Die neuen Befunde zeigen, dass bestimmte Bestandteile von H. pylori schädlich sein können, während andere möglicherweise schützend wirken – dies könnte vom Bakterienstamm, dem Kontext oder der individuellen Biologie des Patienten abhängen.

Fazit

Aktuelle Entdeckungen in der Alzheimer-Forschung heben die komplexe Beziehung zwischen menschlichem Mikrobiom und Gehirngesundheit hervor. Die Identifikation eines Helicobacter pylori-Proteins, das sowohl Amyloid-Beta- als auch Tau-Aggregation hemmen kann, eröffnet völlig neue Perspektiven für die Entwicklung neuartiger Medikamente gegen Alzheimer, Typ-2-Diabetes und Parkinson. Diese Forschungsergebnisse zeigen, dass nicht alle Bakterien schädlich sind und dass zukünftige Therapien gezielt von nützlichen mikrobiellen Molekülen profitieren könnten. Mit weiteren wissenschaftlichen Fortschritten werden individualisierte Behandlungsansätze und Präventionsstrategien eine zunehmend bedeutende Rolle bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer spielen.

Kommentare